Как сделать мозг настойчивее в достижении целей

И правда ли для этого нужно регулярно выходить из зоны комфорта

Photo by Fionn Claydon on Unsplash

Представьте полную аудиторию первокурсников военной академии. Можно ли заранее понять, кто пройдет первый — самый тяжелый — год учебы, а кто не справится с нагрузкой и будет отчислен? Этим вопросом задалась американская психолог Анжела Дакворт. Она показала, что на успех кадетов значительно влияет уровень упорства — способности настойчиво преследовать долгосрочные цели несмотря на трудности. Позже эту черту связали с успехами в карьере и успеваемостью.

Другие факторы успеха: талант, стартовая позиция, везение, не всегда зависят от нас. А вот свою способность настойчиво двигаться к целям можно натренировать. Так, по крайней мере, считает нейробиолог и автор популярного подкаста Эндрю Хуберман. Он предлагает развивать упорство через небольшие ежедневные испытания, которые называет micro sucks (микронеприятности).

«Один из простых способов прокачать мотивацию и волю — это micro sucks: небольшие, слегка неприятные задания. Например, подождать 15 минут перед едой или подняться по лестнице вместо лифта».

Хуберман считает, что ежедневный выход из зоны комфорта тренирует мозг: как мышца, он подстраивается под нагрузки и становится сильнее. Попробуем разобраться, что об этом говорят исследования.

Калькулятор потенциальной выгоды

Кора мозга — это высшее достижение эволюции нервной системы — выполняет сложные когнитивные задачи: например, анализирует информацию и принимает решения. Чтобы правильно оценить обстоятельства, кора получает сигналы от других частей мозга. Когда ученые исследуют преодоление сопротивления перед задачей, они обращают внимание на переднюю часть средней поясной коры (antrior mediate cingulate cortex, aMCC).

От других частей мозга aMCC получает информацию о теле, эмоциях, воспоминаниях, планах и окружающей обстановке. Из-за большой сети связей она считается одним из центральных узлов мозга и «включается» во время почти любой интеллектуальной нагрузки: при управлении вниманием, переживании эмоций и боли, принятии решений, оценке социальной обстановки и т.д.

Нейробиологи из медицинской школы Гарварда, авторы обзорной статьи «Упорный мозг» предполагают, что aMCC выполняет все эти функции в рамках более широкой общей цели: эффективного распределения энергии. С этой точки зрения активация aMCC в самых разных ситуациях понятна: ведь вычисления, связанные с распределением энергии, сопровождают анализ любого действия или события. Под этим, энергетическим, углом ученые предлагают рассматривать и упорство как функцию мозга.

«Мы предполагаем, что упорство можно понимать как смещение в этих вычислениях aMCC — то есть как склонность удерживать в сознании предполагаемое вознаграждение и оценивать свои физиологические ресурсы как достаточные или даже превышающие требования задачи».

Это делает aMCC тем самым аналитическим центром, который сравнивает затраты энергии и потенциальную выгоду и определяет: стоит ли прямо сейчас встать с дивана и заняться делом, или можно еще немного полежать.

Действительно, у людей с нарушенной aMCC, наблюдаются проблемы с мотивацией и апатия. И наоборот – в исследованиях, где aMCCстимулировали электричеством, у участников усиливалась «воля к преодолению».

Так описывал свое состояние во время стимуляции один из испытуемых: «У меня появилось ощущение, будто… я еду прямо в бурю. […] Знаете, как будто направляешься в бурю […] и тебе нужно перебраться через холм, и вдруг ты сидишь и думаешь: как мне это преодолеть, как перейти через него?».

Спонтанная активность aMCC предсказывает уровень упорства и успеваемость у выпускников школ, а больший размер этой области мозга связан с тем, насколько человек настойчив.

КАК СТАРЕЮТ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ. С возрастом мозг становитсяменьше, а нейронные сети работают менее слаженно. Из-за этого страдает память. Но есть и исключения: существует особая группа пожилых людей, которые по когнитивным способностям сравнимы с молодыми. Ученые пытаются понять, как и почему им это удается, чтобы найти способы продлить активную и здоровую жизнь.

Одно из ключевых отличий «суперэйджеров» от других пожилых людей — размер и связность aMCC. Толщина коры в этой зоне у них как у молодых и даже больше, чем у людей средних лет. Эта область также формируетбольше функциональных связей с другими областями мозга. Иными словами, упорство помогает не только добиваться успехов в карьере, но и сохранить здоровье в пожилом возрасте.

Можно ли натренировать силу воли?

Пока сказать сложно. Потенциал для «тренировок» есть: исследования показывают, что у приматов в aMCC высокий уровень маркеров нейропластичности — то есть связи в этой части мозга должны хорошо перестраиваться в ответ на опыт и обучение. Но прямой зависимости между «выходами из зоны комфорта» и развитием aMCC и упорства пока нет.

Хуберман в своем подкасте о развитии силы воли ссылается на исследование 2006 года, в котором объем мозга двух групп пожилых людей (60–79 лет) измеряли до и после шести месяцев тренировок. Первая группа трижды в неделю ходила на интенсивное кардио, а вторая — на занятия без аэробной нагрузки вроде растяжки или йоги.

Действительно, после кардиотренировок у пожилых людей вырос размер aMCC и на 42,2% снизился риск возрастного уменьшения мозга. У группы, которая ходила на растяжку, таких результатов не было.

Предполагается, что это произошло потому, что кардиотренировки требуют больше преодоления и силы воли. Но в этом исследовании не оценивали волевые усилия напрямую — например, с помощью опросника (и, может, само движение привело к росту aMCC). К ограничениям исследования можно отнести еще и размер выборки: всего 59 пожилых людей. Молодых участников, у которых нет возрастного уменьшения мозга, тоже не исследовали.

Способность к самоконтролю и упорство во многом определяются наследственностью, а не только обучением или тренировками. Чтобы понять, насколько упорство зависит от набора ДНК, ученые проводят исследования на близнецах. Они сравнивают однояйцевых близнецов, у которых ДНК практически идентична, с разнояйцевыми — их ДНК отличается как у обычных братьев и сестер.

Метаанализ 31 исследования больше 30 000 близнецов показал: однояйцевые близнецы — с одинаковыми генами — похожи друг на друга по уровню самоконтроля заметно больше, чем разнояйцевые. Эта разница позволила оценить вклад генетики примерно в 60% — то есть большая часть различий в способности к самоконтролю может объясняться наследственными факторами, а не тренировками или обучением.

Что с этим делать

Сила воли и самоконтроль — это ограниченный ресурс. Каждый волевой «выход из зоны комфорта» в течение дня немного уменьшает количество сил, которые остаются на другие — возможно, более важные — дела, которые требуют упорства и самообладания. Поэтому до появления более убедительных данных о тренировках на поясную кору, возможно, вместо случайных micro sucks стоит сосредоточиться на задачах, которые больше соответствуют жизненным приоритетам.

Чтобы не бросать их на полпути и настойчиво двигаться к результату, можно использовать другой подход: балансировать свое ощущение потенциальной выгоды от выполнения цели и затрат, которые оценивает aMCC перед принятием решения. Вот несколько способов это сделать.

Техника WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan). Это психологический подход к постановке целей, который разработала профессор Нью-Йоркского университета Габриэль Эттинген. Он основан на нескольких вопросах, которые помогают почувствовать удовлетворение, которое принесет выполненная цель, и оценить препятствия. Подробная инструкция по применению этой техники и шаблон с вопросами есть в нашем материале.

Избегание искушений. Вместо того, чтобы бороться с искушением взять телефон и начать листать ленту вместо работы, лучше просто убрать его из поля зрения или даже оставить в другой комнате. Этот подход работает и в других ситуациях: попробуйте предугадать момент, где сила воли может не выдержать, и постарайтесь изменить обстоятельства так, чтобы избежать подобной ситуации. Так «затраты» на выполнение долгосрочной цели будут меньше.

Объединение искушений (temptation bundling). Это метод, при котором приятное занятие связывают с менее желаемой, но полезной задачей, чтобы повысить мотивацию. Например, в одном из исследований участники слушали захватывающие аудиокниги только во время тренировок, и это помогло им посещать спортзал значительно чаще.

Вы не «просто устали». Какой из семи типов отдыха вам нужен прямо сейчас

Объясняет ученый из Гарварда

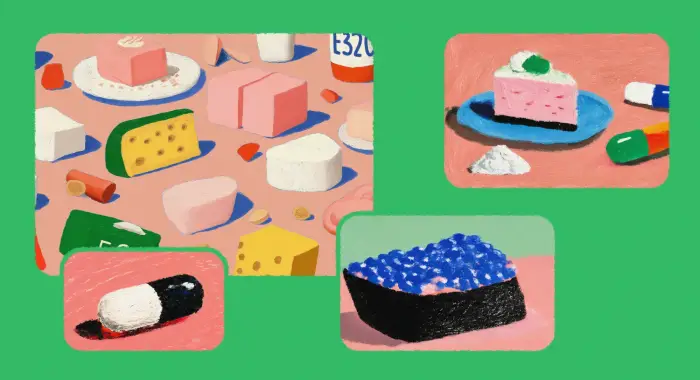

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

2025 — год рабочих профессий: как «синие воротнички» стали трендом

Бренды, медиа и инфлюенсеры переосмысливают образ человека, работающего руками