В петле дефицита: почему нам кажется, что чего-то не хватает, когда все есть

Журналист и исследователь Майкл Истер в подкасте у Питера Аттиа

Что заставляет современного человека снова и снова возвращаться к пагубным для здоровья действиям? Питер Аттиа поговорил об этом в недавнем выпуске подкаста с автором книг «Кризис комфорта» и «Мозг в режиме дефицита» Майклом Истером. Мы пересказываем основные идеи из эпизода и из книг этого автора.

Майкл Истер — журналист, исследователь, профессор факультета журналистики Невадского университета в Лас-Вегасе. В своей работе и книгах он изучает влияние цивилизации или, точнее, среды обитания современных людей на поведение, привычки и, в конечном итоге, здоровье и благополучие.

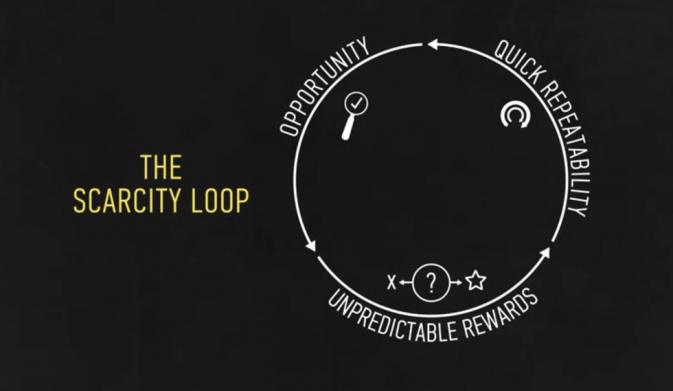

В подкасте Аттиа обсуждает с Истером его последнюю книгу «Мозг в режиме дефицита» (Scarcity Brain). Ее основная концепция, петля дефицита (scarcity loop), — не вполне научный термин, скорее это авторская идея, помогающая объяснить все виды современных зависимостей: от наркотиков, алкоголя и азартных игр до соцсетей и безудержных покупок в интернет-магазинах.

Эволюционно мозг развивался в условиях дефицита ресурсов, прежде всего, еды, и естественный отбор подкреплял поведение, направленное на поиск пропитания, создав в нашей голове проторенные пути, по которым мы бессознательно движемся до сих пор. Только теперь вместо еды мы охотимся за всем, что так или иначе связано с удовольствием, расширением возможностей и статусом.

В петле дефицита три компонента:

Во-первых, нужна очевидная возможность, перспектива. Доисторический человек видел ее, наткнувшись, например, на заросли, в которых могло быть много вкусных ягод. Второй компонент — непредсказуемость награды. В кустах действительно могло быть полно ягод, но не факт: результат не гарантирован. Непредсказуемость делает поиск еды интересным. Причем, это свойство не только человеческого мозга: эксперименты на других животных показывают, что добавляя элемент случайности, можно полностью сбить пищевое поведение. Лабораторная крыса предпочтет получать разные порции корма, нажимая рукоятку аппарата, действующего по принципу слот-машины, а не из кормушки, в которой всегда есть немного еды.

И, наконец, третье звено — быстрая повторяемость. Если можно снова и снова создавать условия для получения вознаграждения, то петля дефицита замыкается. Алкоголик заказывает еще одну порцию у бармена, блогер обновляет экран телефона, чтобы проверить число лайков, игрок казино жмет на кнопку слот-машины.

Именно пример с казино лучше всего иллюстрирует концепцию Истера, и он рассматривает индустрию развлечений с самых разных ракурсов. Возможно, дело в том, что Истер живет в Лас-Вегасе, где игровые автоматы установлены даже на заправках и в супермаркетах. Люди тратят в американских казино и на ставках $44 млрд в год, это сопоставимо с общими расходами на кино, музыку и книги.

Еда

Питер Аттиа замечает в подкасте, что у нашего вида, Homo sapiens, есть суперсила: умение сберегать энергию, откладывая жир. До недавнего времени люди жили в состоянии постоянного дефицита еды. Любой временный ее избыток был праздником, и этим стоило пользоваться. Теперь же мы живем в пищевой среде, где еды бесконечно много, она относительно дешева, и это создает своего рода эволюционное несоответствие. Несколько фактов:

- средний американец тратит около 8% дохода на еду, тогда как в прошлом приходилось тратить более 40%;

- почти треть производимой в США еды выбрасывается;

- у 42% американцев есть ожирение (в России у 35,9% россиян была диагностирована избыточная масса тела, а у 20,6% – ожирение; обычно эти состояния определяют по индексу массы тела: от 25 до 30 — избыточная масса, свыше 30 — ожирение).

Аттиа добавляет, что ожирение — причина развития сердечно-сосудистых, метатоболических и онкологических заболеваний, которые в итоге сокращают продолжительность жизни. Кроме того, страдающие ожирением люди меньше двигаются, что только усугубляет проблемы со здоровьем, в том числе, ментальным.

Как быть? Что может помочь человеку, живущему в современной перенасыщенной пищевой среде?

Истер предлагает обратить внимание на стиль питания народности цимане, живущей в лесах Боливии. Несколько лет назад его заинтересовало исследование, в котором группа ученых, взяв анализы у 700 цимане, обнаружила, что они почти не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. А эти заболевания, напоминает Истер, главная причина смерти в мире: люди беспокоятся о раке, терроризме и насилии; «некоторые американцы запасаются оружием и патронами, чтобы их не убили, и в то же самое время их кладовки забиты джанк-фудом, который, скорее всего, и унесет их жизни».

У цимане, в частности, измеряли уровень отложений кальция в сердечных артериях: наличие кальция говорит о начале формирования атеросклеротических бляшек. Выяснилось, что у 85% обследованных представителей цимане старше 40 лет кальция не было. А среди тех, кому за 75, здоровые артерии оказались у 65%. Эти показатели в пять раз лучше, чем у жителей развитых стран. («Их сердца на 30 лет моложе их возраста», — говорит Истер.) Другое исследование народности цимане показало, что у них также существенно медленнее стареет мозг, чем у жителей США и Европы.

Собирая материал для книги, Истер отправился в джунгли Боливии, чтобы изучить, как цимане питаются. Уже сам путь туда был удивительным: «Вы шесть часов плывете по реке в длинных узких лодках пеке-пеке, на протяжении всего этого времени вы видите только сплошную густую зелень, совершенно одинаковый ландшафт, но в какой-то момент, ничем не отличающийся от предыдущих. Лодка вдруг причаливает к берегу и вам говорят, что пора выходить».

Цимане добывают еду не только охотой, они также выращивают некоторые культуры. Их диета не вполне соответствует рекомендациям ЗОЖ: в пище много углеводов (рис, кукуруза, овощные бананы — плантаны), они могут есть жирную еду. Главная особенность питания: еда почти всегда состоит из одного ингредиента, в то время как типичный товар из современного супермаркета содержит десятки других продуктов и добавок.

И дело, конечно, не в длине списка на упаковке печенья или консервов. Проблема в том, что производители современной еды постарались сделать ее максимально вкусной и максимально насыщенной калориями. Здесь Истер напоминает про петлю дефицита, в которую мы попадаем, заполняя тележку супермаркета: привлекательная упаковка чипсов — какие они на вкус? обалденные! — закажу онлайн еще три упаковки. Итог: мы съедаем больше калорий, чем требуется, набираем вес и портим здоровье.

Отдельная проблема — перекусы между приемами пищи. Снеки как самостоятельная категория продуктов питания стали массово производится не так давно, в 1970-х, и за это время существенно изменили саму культуру еды. Истер отмечает, что примерно с того же времени стало распространяться и ожирение. Для книги он брал интервью у представителя пищевой индустрии, который объяснил, что хороший снек должен отвечать трем V, и они очень напоминают звенья петли дефицита.

Value (Ценность). Снек должен быть дешевым и питательным.

Variety (Разнообразие). Стоит сделать сразу несколько вкусов и разновидностей одного продукта. Оригинальных чипсов Pringles недостаточно, требуется 20 видов.

Velocity (Скорость). Снек должен быть таким, чтобы его можно было съесть очень быстро. И тут же купить еще.

Режим и состав питания у цимане совсем иной. Они едят только отдельные ингредиенты, без соусов, без сахара и муки и не обжаренные в масле — рыбу и плантаны они готовят на костре. Это, во-первых, не так бьет по вкусовым рецепторам как шоколадный брауни или готовая пицца из супермаркета, а, во-вторых, такую еду довольно сложно пережевывать. Куры, которых разводят цимане, жилистые и весят в несколько раз меньше промышленных бройлеров. Ими просто невозможно объесться, как наггетсами из сети фаст-фуда.

Аттиа спрашивает Истера, быстро ли его рецепторы перестроились на такую пресную еду? Тот отвечает — почти сразу, и все дело в вернувшемся к нему естественному чувству голода. «Голод — лучший соус. Если вы голодны, очень многое становится вкусным».

СПРАВКА. В своей предыдущей книге «Кризис комфорта» Истер приводит исследование, согласно которому в 80% случаев современные жители промышленно развитых стран едят не потому что голодны, а по какой-то другой причине. Одна из них — заедание стресса.

Интересно, что в тех же джунглях Боливии живет близкое цимане племя моцатани, у которых есть доступ к современным продуктам. Они жарят платаны и другую пищу в растительном масле, и в итоге переедают, и, по данным ученых, риск сердечно-сосудистых заболеваний у моцатани выше.

Оттолкнувшись от этого примера, Аттиа и Истер вспоминают известное исследование, опубликованное в 2021 году: двум группам обычных городских жителей предложили в течение двух недель питаться ультрапереработанной едой либо едой с минимальной обработкой. Следующие две недели группы менялись ролями. Ультрапереработанное меню могло включать разогретое мясо из упаковки, в которую также входили уже готовые пюре и соус-подливка. Противоположность: приготовленное на гриле мясо и запеченная картошка.

Предложенное меню было составлено так, чтобы количество калорий, сахара, жиров, белка, клетчатки совпадало в обеих группах, однако участники могли есть столько, сколько хочется: например, не доедать все. Итог: люди в группе с ультрапереработанной едой съедали на 500 ккал в день больше и набирали 1 кг веса за две недели. Люди в другой группе теряли килограмм за счет того, что меньше ели. Интересно, что участники из группы с ультрапереработанной едой еще и быстрее ели, если считать в калориях и граммах в минуту.

Урок, который извлек Истер из наблюдения за цимане: чтобы не переедать, «следует есть еду, которая сама — ингредиент, а не ту, которая состоит из ингредиентов». Вернувшись в Лас-Вегас, он попробовал питаться так же в течение месяца.

Это был интересный эксперимент, который Истер рекомендует попробовать всем. Утром он съедал миску овсяной каши, иногда добавляя ягоды. Также мог дополнительно съесть вареные яйца. В обед — обжаренные в аэрогриле плантаны и рыбу. На ужин — батат, зеленую фасоль и, например, мясо лося. (И Истер, и Аттиа увлекаются охотой.) Если ему хотелось перекусить, он съедал фрукт.

Диета получилась с большим перекосом в углеводы — 50-70% от потребляемой энергии; и хотя Истер не голодал, он стал довольно быстро терять вес, совершенно не планируя этого. Чтобы удержать свой вес — 80 кг — ему приходилось «практически запихивать в себя еду».

Намеренно замедляя прием пищи (калорий в минуту), мы как бы разрываем петлю дефицита, заключает Истер. И этот прием можно применять и ко всем остальным сторонам жизни.

Информация и соцсети

Мы живем в информационно перенасыщенном мире: за день современный человек может переварить такой объем информации, с каким его не очень далекий предок мог не столкнуться и за всю жизнь.

Так же как производители еды научилась «взламывать» пищевые привычки, технологические компании освоили принцип действия петли дефицита и взяли его на вооружение. Обновление ленты в соцсети сулит новую информацию, получение которой мозг подкрепляет дофамином; результат каждого обновления экрана непредсказуем; и, конечно же, иконка приложения всегда у вас под рукой.

Но зная об устройстве «петли дефицита», вы можете пользоваться соцсетями более осознанно: затруднив доступ к приложению, сделав экран черно-белым (читай — менее привлекательным) или, задав себе в следующий раз, когда захочется полистать соцсети, вопрос «Какой цели я хочу достичь, запуская приложение?», то есть, замедляя процесс.

Про замедление. Истер приводит в пример исследование, в котором двум группам студентов дали задание найти ответ на определенный вопрос. Первая группа могла пользоваться интернетом, и ее участники быстро выполнили задание. Вторая должна была идти в библиотеку. Да, у них ушло гораздо больше времени, но найденная ими информация была более качественной и более полной, и также вторая группа лучше запомнила материал.

Пример, как алгоритмы соцсетей меняют поведение пользователей. В одном исследовании ученые изучили твиты политиков за десять лет с 2009 года. В начале периода, говорит Истер, политики писали в твиттере что-то вроде «У нас будет благотворительный вечер по сбору средств» и т.д. и т.п. Но быстро выяснилось, что если написать что-то нелицеприятное о своем конкуренте, такой твит расходится гораздо лучше, чем сообщения о каких бы то ни было благих намерениях. В итоге количество грубостей в твитах выросло на 23%.

Покупки и прочее потребление

Аттиа и Истер обращают внимание на то, как поменялось поведение после пандемии. Когда все сидели в локдауне, количество покупок, совершаемых онлайн, взлетело. Пандемия прошла, но люди не перестали тратить деньги в интернет-магазинах.

Истер перечисляет причины, почему мы покупаем вещи длительного пользования: а) они нам нужны для совершения какой-то работы (по сути, это «инструменты», даже если речь идет об обуви); б) мы хотим подчеркнуть свой статус; в) мы хотим подчеркнуть принадлежность к какой-то группе (например, фанатов «Формулы 1»); и г) нам скучно.

В собственности у современных людей, особенно в развитых и богатых странах вроде США, и так безумное количество предметов: от 10 000 до 40 000 на домохозяйство, посчитало одно исследование. Всего два века назад у городского жителя было примерно три костюма, сейчас средний американец владеет 104 предметами одежды, но носит регулярно только 10% из них.

Как выбраться из петли потребления вещей? Истер советует рассматривать каждую покупку как приобретение инструмента (см. пункт «а» выше), а не просто вещи. «Инструмент — это предмет, который позволяет мне что-то сделать, совершить и тем самым добавить смысла в жизни, в то время как вещи часто приобретаются лишь для того, чтобы удовлетворить импульсивное желание».

О пользе скуки и исследовательского поведения

Мы всячески стараемся избегать скуки и, если она настигает, начинаем листать соцсети или просматривать товары в интернет-магазинах. «Скука — эволюционно созданный дискомфорт, который говорит, что полезный результат от того, чем вы сейчас заняты, сходит на нет, и вам надо заняться чем-то еще».

Собирая материал для предыдущей книги, Истер отправился в поездку в Арктику, где был полностью лишен связи и интернета. «Особенно острой скука была в начале путешествия, но постепенно я начал замедляться и замечать гораздо больше из того, что происходило вокруг». Истер говорит, что он, возможно, никогда не чувствовал себя так хорошо психически, как после того двухнедельного путешествия. И теперь предлагает всем «впустить скуку в свою жизнь».

Например, если скучно, можно выйти и погулять без телефона 20 минут. «Понаблюдайте, что произойдет с вашими мыслями, вы увидите, как идеи сами начнут приходить вам в голову — не зря ведь классные мысли приходят, когда мы моемся в душе», где нет ни телефона, ни телевизора.

Еще один способ отказаться от привычек, задаваемых современной информационной средой, — переключиться на исследовательское поведение, замедлиться. Не искать ресторан с лучшим рейтингом и идеальными отзывами онлайн, а время от времени ходить в незнакомые места, которые вам понравились снаружи, пробовать что-то новое и неожиданное.

Что такое биофобия и как ее преодолеть

Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года