Действительно ли антидепрессанты работают?

От этих препаратов набирают вес, они грозят проблемами с сердцем, но они все равно популярны

В 2018 году британский журналист Йоханн Хари опубликовал книгу «Пункт назначения: Счастье», в которой рассказал о своей борьбе с депрессией. Он начал принимать антидепрессанты еще подростком. Сначала ему казалось, что они отлично работают. Но после десяти лет на препаратах он понял, что-то пошло не так. Он все равно чувствует себя несчастным, а побочные эффекты — например, набранный вес и повышенную потливость — стало все сложнее игнорировать. Хари обратил внимание, что по некоторым исследованиям антидепрессанты не эффективнее плацебо и описал все это в своей книге. Она спровоцировала общественную дискуссию о пользе и вреде этих препаратов.

Антидепрессанты помогают одним пациентам с депрессией и не помогают другим. Почему? Самые популярные антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), повышают концентрацию серотонина в межнейрональной щели. Но серотонин как таковой мало влияет на настроение. Почему же депрессия отступает? И самое главное — почему некоторые метаанализы говорят о низкой эффективности антидепрессантов? И что вообще мы лечим?

Первая серьезная претензия к антидепрессантам — непонятно, что именно они лечат и как помогают. Депрессию провоцируют хронический стресс и травмирующие события, в том числе родом из детства, а кроме того алкоголь и наркотики, лекарства, гормональные изменения и черепно-мозговые травмы, а предрасположенность к ней мы получаем от мамы и папы. Точно не установлено, что именно в организме нажимает на кнопку «депрессия» и запускает тоску, печаль и бессилие. Но есть несколько гипотез.

Теория про химический дисбаланс

Депрессия — это сбой в работе мозга и дисбаланс химических веществ — нейромедиаторов. Так говорит самая популярная, моноаминовая теория возникновения депрессии (более известна как «серотониновая»).

Сбой выглядит так. Есть биологическая нейронная сеть — слои соединенных друг с другом нейронов головного и спинного мозга центральной нервной системы. Они воспринимают сигналы от внешней и внутренней среды и передают команды мышцам и друг другу. В геноме каждого нейрона записана инструкция, как передавать сигналы. Когда нейроны передают информацию (а это происходит постоянно), они как бы перебрасываются сообщениями строго по этой инструкции.

Итак, нейрон №1 синтезирует нейромедиаторы и упаковывает их в везикулы — получаются такие «мячики» из дофамина, серотонина, норадреналина и других моноаминов. Мячи летят через пространство между нейронами и попадают каждый в свою корзину — рецептор-синапс на оболочке нейрона №2. В соответствии с сообщением нейрон-получатель усиливает или подавляет свои функции.

Мячики лежат в синапсе, сообщение получено и инструкция выполнена. Тогда в дело вступает моноаминоксидаза: она убирает — окисляет часть нейроигрушек. Остальные нейромедиаторы возвращаются обратно нейрону №1, чтобы тот использовал их повторно. И игра продолжается.

Но иногда в нейроне №1 происходит сбой. Скорее всего, в его геном закрались баги. Теперь нейрон №1 синтезирует мало нейромедиаторов, и его партнер, нейрон №2, их недополучает. Игра не задалась: из-за дефицита нейромедиаторов нарушилась связь между нейронами, а значит, важнейшие части мозга, а именно гиппокамп, который отвечает за воспоминания и их эмоциональную окраску, префронтальная кора, которая обрабатывает информацию, и миндалина, которая регулирует чувство страха, друг друга не слышат. И вот на сцену выходит депрессия: настроения нет, сил нет, будущее безнадежно, ничто не приносит удовольствия, царят тревога и вина.

Антидепрессанты не лечат причину: они не могут починить инструкцию-геном, чтобы нейрон №1 создавал и пасовал больше нейромедиаторов. Вместо этого они мешают нейрону №1 забирать нейромедиаторы обратно или не дают моноаминооксидазе их утилизировать. Нейромедиаторы задерживаются в щели между нейронами и лежат в корзинах нейрона №2. Нейронная сеть снова работает как надо. Клетки общаются, гиппокамп, префронтальная кора и миндалина снова понимают друг друга. Депрессия уходит.

Как важно быть нейропластичным

Увы! Все это не объясняет, почему антидепрессанты действуют только через две недели приема, а иногда и вовсе не помогают. Доказать химический дисбаланс в мозге сложно: даже чтобы просто установить изменения концентрации серотонина непосредственно в синапсах, нужно забраться внутрь головы. Поэтому многие сомневаются, что причина депрессии в дефиците серотонина, дофамина и норадреналина.

Есть и другие версии. Самая стройная и красивая — нейротрофиновая гипотеза возникновения депрессии. Она связана с нейропластичностью — способностью мозга создавать новые связи между нейронами. Благодаря нейропластичности мы учим новые языки, запоминаем книги и адаптируемся. Депрессия, как и болезни Паркинсона и Альцгеймера, связаны со снижением нейропластичности. Но мы не знаем, депрессия делает мозг менее гибким — или, наоборот, депрессия случается, когда мозг потерял пластичность.

Вернемся к нейронам и их игре. Мяч-нейромедиатор попадает в корзину-рецептор, которая закреплена на отростке нейрона — дендрите. Именно он передает информацию из нейромедиатора в сам нейрон. Любой стресс активирует выброс кортизола, который снижает количество ответственного за сохранение и рост нейронов белка BDNF. Если кортизол вырабатывается слишком часто, то BDNF в дефиците. Дендриты становятся короче, не дотягиваются до нейромедиатора и хуже считывают сообщения. При хроническом стрессе дендриты становятся совсем маленькими и умирают. Новые связи между нейронами образуются медленнее или вовсе не образуются. В худшем случае умирают и клетки-нейроны. Нейропластичность снижается, и появляется депрессия.

К счастью, смерть нейронов — обратимый процесс. Антидепрессанты запускают сложную цепочку химических реакций, в результате которых синтезируется белок BDNF. Белок стимулирует отростки нейронов, они снова становятся длиннее, между нейронами восстанавливаются контакты. Мозг снова нейропластичный, в норму приходят настроение, память и мышление. Так что антидепрессанты не меняют «плохое» настроение на «хорошее», а запускают процесс нейрогенеза. Поэтому антидепрессивный эффект наступает только через несколько недель: восстановление нейронов — процесс небыстрый.

Косвенно гипотезу подтверждают данные о низкой концентрации белка BDNF у пациентов с депрессией и о ее увеличении при приеме антидепрессантов, а также эксперименты с крысами и мышами: когда в гиппокамп ввели белок BDNF, депрессивные грызуны резко поздоровели. Нейротрофиновая гипотеза выглядит многообещающе, но согласны с ней не все.

Почти яд?

Депрессия — научная загадка, сравнимая с происхождением жизни на земле, а гипотеза о химическом дисбалансе в мозге — теория струн в мире нейронаук. Мы не знаем точно, как именно антидепрессанты побеждают депрессию. Зато знаем, что у них много побочных эффектов. Самые безобидные — тошнота, бессонница, аноргазмия, набор веса и головная боль. Антидепрессанты также ассоциируются с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти и с деменцией. Но в этом, возможно, виновата сама депрессия: она и без таблеток увеличивает риск деменции, сердечных заболеваний, инсульта, диабета и ранней смерти.

Как тяжело придется страдать, чтобы вылечиться, зависит от вида антидепрессанта. Есть закономерность: таблетки, которые отправляют депрессию в глубокий нокаут, самые невыносимые. Оптимальными по соотношению побочек и эффекта считаются СИОЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Они относительно нетоксичные, и превысить их дозировку и получить из-за этого инсульт сложно. Поэтому СИОЗС — препараты первого ряда. Когда они не помогают, депрессию лечат тяжелой артиллерией: ТЦА и ИМАО.

ТЦА, трициклические антидепрессанты, действуют почти как СИОЗС, но не избирательно: они задерживают между нейронами не только серотонин, но и норадреналин с дофамином. Депрессия, расстройства сна и даже соматические боли дезертируют. Все портят многочисленные побочки и риск превысить дозу и навредить сердцу. Поэтому ТЦА пьют тогда, когда СИОЗС не помогают.

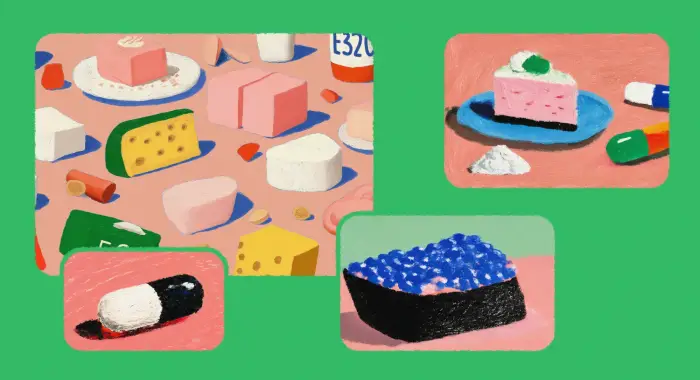

Ингибиторы МАО эффективны, но стоит узнать их поближе, как обаяние рассеивается: они перегружают почки, плохо сочетаются с другими лекарствами и много кому противопоказаны. С ними придется отказаться от сыра, бананов и других богатых тирамином продуктов — чтобы не случился «сырный синдром» с последующим инфарктом или инсультом. Длинный список побочек включает даже гепатит, а появляются они чаще и интенсивнее, поэтому ИМАО применяют крайне редко.

Есть и другие типы антидепрессантов, которые применяют и упоминают реже — но нет ни одного, чей список побочек вы прочтете не моргнув глазом. Но так ли это важно, если антидепрессанты работают… А кстати, они работают?

Критика антидепрессантов

Первая буря разразилась в 1998 году, когда Ирвинг Кирш опубликовал свой первый метаанализ. Он объединил массив клинических испытаний СИОЗС и посчитал, что эффективность антидепрессантов небольшая и сравнима с плацебо (а может быть, даже и обусловлена эффектом плацебо). Другие эксперты рассмотрели те же данные и пришли к противоположным выводам: антидепрессанты значительно эффективнее плацебо. Кирш не успокоился, но стал осторожнее: в 2008 году во втором своем метаанализе он уже писал, что для наиболее тяжелых депрессий таблетки работают все-таки немного лучше плацебо.

Благодаря Киршу тема «антидепрессанты не работают» прогремела в СМИ и усилила предубеждения пациентов против таблеток. Первый метаанализ занял почетное восьмое место в десятке самых противоречивых психологических исследований в истории по версии Британского психологического общества. Но это не помешало Йоханну Хари сослаться на него и написать, что принимать антидепрессанты не стоит. (Кстати, в 2011 году и сам Хари оказался в центре скандала, потому что плагиатил и с фейкового аккаунта добавлял в Википедию нелестные факты о критиковавших его коллегах.)

В 2018 году ученые из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Японии и США объединились и провели самый масштабный метаанализ эффективности антидепрессантов при клинической депрессии. Они исключили исследования, которые могли бы исказить результаты, а также использовали даже те данные, которые не публиковались в открытом доступе. Анализ показал, что в целом антидепрессанты эффективнее плацебо на 15–55%. Большой разброс — потому что некоторые препараты более эффективны (агомелатин, амитриптилин, пароксетин, эсциталопрам, миртазапин), другие — менее (флуоксетин, тразодон, флувоксамин, ребоксетин).

Этот психофармакологический спор учит осторожно относиться к метаанализам, ведь ошибки в методологии искажают картину до неузнаваемости. Метаанализы Кирша мало учитывали различия между клиническими испытаниями: группами препаратов, конкретными препаратами, степенью тяжести депрессии и длительностью лечения. Ученые из международной группы изучили в разы больше данных, следовали точной методологии и не делали спорных выводов.

Почему эффект такой разный?

И все-таки один вопрос остался. Почему эффективность конкретных антидепрессантов так отличается? Дело в том, что эффективность конкретного препарата в каждом случае зависит от множества факторов: это и особенности пациента (возраст, сопутствующие заболевания), и тяжесть депрессии, и разные комбинации нарушений в работе мозга (дефицит какого именно нейромедиатора нужно устранить), и даже отличия в строении нейронов. Поэтому одним помогают СИОЗС, другим — СИОЗН, третьим — трициклики.

А еще не нужно забывать о сложном пути антидепрессанта до пункта назначения: сначала мы глотаем таблетку, потом она попадает в желудок, оболочка растворяется, вещество попадает в кровь и разносится по всему организму. Часть молекул поступает в мозг и действуют на рецепторы — но не сразу, сначала им нужно преодолеть гемато-энцефалический барьер. И это сокращенное путешествие антидепрессанта, без лишних сентиментальных подробностей. Чем длиннее дорога, тем больше вероятность непредвиденных осложнений. Поэтому предсказать действие препарата на конкретного пациента сложно: сначала психиатр прописывает СИОЗС, у которых оптимальное соотношение эффективности и побочных эффектов, а потом уже, если не сложилось, пробует другие группы.

ВОЗ не просто так считает депрессию основной причиной инвалидности в мире. Если у вас диагностировали депрессию, относитесь к ней как к полноценной болезни, которую нужно лечить, а не как к «плохому настроению»: депрессия вызывает реальные боли, ослабляет иммунитет, снижает скорость мышления и даже разрушает гиппокамп, отчего больной хуже запоминает новую информацию. Она сокращает жизнь в среднем на 10 лет. 30–70% больных пытаются покончить с собой, у 15% это получается. Если был один эпизод депрессии, шанс 50%, что будет и следующий, если было уже два — уже 80%.

Психиатры знают про побочные эффекты антидепрессантов. Также они знают, что на таблетках риск повторной депрессии вдвое ниже. Поэтому, даже если прочитаете книгу очередного противника антидепрессантов, не выбрасывайте рецепт.

- Так же по теме. Проверьте себя на наличие депрессии у нас на сайте с помощью шкалы Бека. Проведите самодиагностику, если подозреваете, что у вас может быть депрессивный эпизод.

Фото на обложке: Brett Jordan / Unsplash

Как выбрать ракетку и кроссовки для падела

Рассказываем, какую экипировку покупать новичку и почему в обычных кроссовках выходить на корт нельзя

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

2025 — год рабочих профессий: как «синие воротнички» стали трендом

Бренды, медиа и инфлюенсеры переосмысливают образ человека, работающего руками