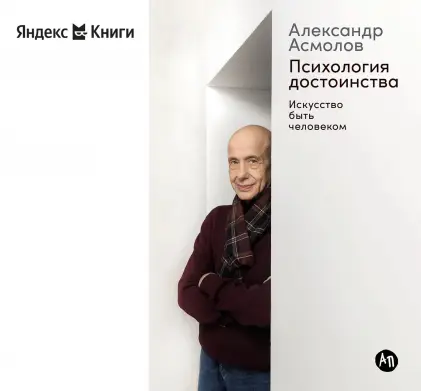

«Дар достоинства живет во многих». Александр Асмолов о своей новой книге

«Психология достоинства. Искусство быть человеком» уже доступна в «Яндекс Книгах»

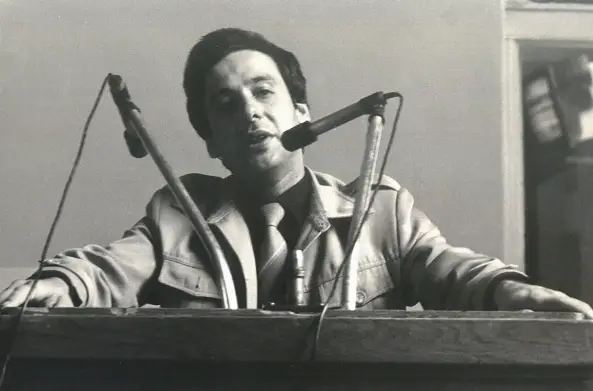

Александр Асмолов

«Я не просто оптимист, а эволюционный оптимист — и за этим стоит определенная картина мира», — говорит о себе в новой книге психолог, публицист, идеолог реформы образования Александр Асмолов. Кажется, что тема книги «Психология достоинства. Искусство быть человеком» (доступна в приложении «Яндекс Книги») очень далека от эволюции. Но, погружаясь в чтение, понимаешь логику: Асмолов пишет о подлинно человеческой задаче: не адаптироваться к изменяющейся среде, а творить будущее, создавать «самые удивительные проекты развития», эволюционировать. Без принятия достоинства эта эволюция может завести не туда.

Асмолов — ученик выдающихся психологов: Лурии, Выготского, Леонтьева. Он продолжает традиции этих и других русских мыслителей, которые не боялись выдвигать смелые концепции, объясняющие и наполняющие смыслом природу человека. Но его книга также приглашение читателю осмыслить свою собственную жизнь.

Основатель Reminder Максим Кашулинский поговорил с Александром Асмоловым накануне публикации.

Максим Кашулинский: В книге вы ярко отстаиваете идею, что человека не нужно упрощать, сводить к формулам. Но тем не менее каким бы словом вы описали себя сейчас: психолог, антрополог, эволюционный оптимист?

Александр Асмолов: Каждый раз, когда пытаюсь определить себя, всегда ошибаюсь в разные стороны. Я придерживаюсь формулы Вернадского, что наука развивается не по отраслям, а по проблемам. И я очень боюсь фасеточного видения мира, в том числе и по отношению к тому, что делаю сам. Поэтому сегодня я, будучи и психологом, и человеком, который долгое время пытался изменить к лучшему систему образования, вижу, что самым интегральным подходом к миру является антропологический подход.

Я боюсь об этом иногда говорить. Потому что со школы так повелось: говоришь «антропология», и сразу на вас смотрят веселые наши собратья питекантропы, неандертальцы и — весело подмигивают. Но антропология шире, сегодня так много антропологий: историческая, эволюционная, экзистенциальная. Антропология — это понимание человека в контексте эволюции меняющегося мира. К ней принадлежит моя любимая формула: Mobilis in mobili. «Подвижный в подвижном». Эти слова были начертаны на «Наутилусе», подводной лодке капитана Немо. Так и антропология позволяет нам плыть в мире, оставаясь подвижными в подвижном.

Мне близки блистательные работы по эволюции и трансформации Ильи Мечникова — «Этюды оптимизма» и «Этюды о природе человека». Работы Вернадского. Мне близка позиция Анри Бергсона, автора книги «Творческая эволюция». И, конечно же, Пьера Тейяра де Шардена, автора книги «Феномен человека».

Поэтому… Кем вы назовете Вернадского? Я улыбнусь. Кем вы назовете Гете или Альберта Швейцера? Я улыбнусь. Но они подарили нам великолепное понятие, резко отличающееся от убогой конструкции «гармонично развитая личность» или, говоря по-другому, «гармонично отточенная гайка». Это понятие — универсальный человек. Особенно хорошо об этом говорил гений экзистенциализма Альберт Швейцер.

М.К.: Да, пожалуй, определить одним словом такую сложную жизнь невозможно. Возвращаясь к книге, что стало отправной точкой ее написания? Почему про достоинство?

А.А.: Я боюсь, опять же, назвать одну отправную точку. Их, как всегда, немало. Когда-то в конце 1990-х возник замысел: чтобы собственная жизнь двигалась по вектору от культуры утилитарности, полезности к культуре достоинства. Я тогда написал работу «Непройденный путь: от культуры полезности — к культуре достоинства». А потом всеми своими делами пытался так или иначе действовать в этом стиле.

Еще одна точка опоры рождения книги — мой неожиданный разговор с [Владимиром] Познером. Он, как мастер постановки вопросов, к которым не можешь подготовиться, посмотрел на меня и сказал: «Я бы хотел, чтобы вы мне помогли по одному вопросу. Сегодня День памяти Холокоста. Скажите, что такое Холокост, только очень кратко». Я сказал, что Холокост — это катастрофа расчеловечивания человечества, а не только той или иной нации.

И эта катастрофа связана прежде всего с тем, что не понимается высшая на Земле ценность — достоинство человека как неповторимой индивидуальности.

И тогда на смену приходит логика железной тоталитарности с ее принципами измерения всего и уверенностью, что каждого из нас с вами можно заменить. С ее максимой, что незаменимых нет. Это дорога к концлагерям.

И, наконец, последнее. У меня есть один очень близкий человек, Мария Тендрякова, дочь моего названного старшего брата Владимира Тендрякова. У Володи есть книга «Люди или нелюди» — как раз про то, как люди превращаются в нелюдей. Мы сделали двухтомник из его сочинений и писем «Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства». В этом нам помогал один из самых альтруистичных журналистов на Земле Андрей Русаков. А позже Андрей как раз предложил мне написать книгу про достоинство. И еще подключился Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишер». Вот эти два человека побудили меня вместе с ними сесть и из огромной мозаики сделать книгу, которая родилась. Я им очень благодарен.

М.К.: У меня еще один вопрос, претендующий на долгий ответ, на целую книгу. Как объяснить современному человеку, что же такое достоинство, как жить достойно?

А.А. Самое страшное — это ловушки дефиниции.

Если вдруг вас кто-то попросит сказать, что такое любовь, вы дадите дефиницию, но убьете любовь.

Для меня содержание всей книги передается созданием жизненных проектов, когда люди своими поступками меняют мир так, чтобы начали лучиться сами и содействовали тому, чтобы у других людей появился свет в конце туннеля.

М.К.: У вас в книге много примеров из прошлого. Есть ли ныне живущие люди, которые несут в себе это достоинство?

А.А: Безусловно, есть, и их немало. Я в последнее время зачитываюсь работами Ольги Седаковой. Замечательного мастера, которая написала книгу «Посредственность как социальная опасность». Написать это в наше время — это подвиг. Для меня Владимир Тендряков всегда был таким человеком. Человек, которого я попросил сделать аудиоверсию этой книги, Вениамин Смехов для меня является ярким примером человека достоинства.

Дар достоинства живет во многих. Ведь есть громкие герои, а есть тихий героизм. Мой учитель Петр Яковлевич Гальперин выделял два вида героизма: военный героизм и гражданский. Военный героизм санкционирован, поддержан в любой системе. А гражданский героизм, например героизм моих близких людей, которых уже нет, Галины Старовойтовой и других, — это удивительная вещь. Ты меняешь мир ради людей. Для меня таким героем сегодня является Рубен Варданян, который мог по очень многим причинам исчезнуть из Нагорного Карабаха, но он выбрал путь Януша Корчака.

Я люблю выражение, которое было у Андрея Вознесенского: «Нас много, нас, может, четверо».

Людей культуры достоинства куда больше, чем мы думаем. И эти люди — надежда, что мир изменится.

М.К. Когда мы говорим, что мир изменится, мы представляем какой-то идеал, визуализируем цель. Как должен измениться мир, по-вашему?

А.А.: Есть колоссальное количество антиутопий — в них показано, каким мир должен не быть. Это «Мы» Замятина. Гениальные вещи Андрея Платонова. Я уже не буду повторять про Оруэлла. В этих произведениях показан мир, в котором попирается достоинство человека.

Так вот, в мире, который должен быть, достоинство человека является императивом. И этот императив не спущен сверху, это смыслообразующая внутренняя мотивация людей, это императив в поведении каждого человека. Мы должны создать человекоцентричную систему, в которой будет действовать формула Бертольда Брехта: «Никогда не говорите человеку, что он должен быть добрым». Создайте такой мир, в котором он сам примет решение быть добрым. А это мир достоинства, в котором люди поддерживают друг друга, а не оказываются только людьми, ослепленными идеями утилитарности, выгоды и конкуренции.

Пусть меня назовут кем угодно, но я знаю, что такой мир все равно наступит.

М.К. У вас в книге есть фрагмент про лидерство. Вы пишете, что любите это слово, но продолжаете так: «Вообразите, что вы подходите к Пушкину и спрашиваете, “Александр Сергеевич, какая у вас стратегия успеха? Можете ли вы ей поделиться?” Пушкин не применял стратегии успеха, он бы не понял, о чем идет речь». Насколько этот же подход применим не к Пушкину и другим гениям, а к обычным людям? Как вообще быть с лидерством?

А.А.: Знаете, я опасаюсь любого культа. Среди последних культов в разных странах, в данном случае и в Европе, и в Штатах, и в России, появился в контексте идеологии конкуренции культ лидерства. Этот культ говорит, что только человек, который превосходит других людей, служит примером. Этот культ лидерства я считаю опаснейшей эпидемией XXI века.

Ведь только в жестких иерархических системах низы заинтересованы в том, чтобы был верх. Появляется заинтересованность в лидере, который так или иначе оберегает от принятия решений, беря ответственность за решение большой группы на себя. Но этот лидер склонен выродиться, простите за термин, в хронического победителя. А хронический победитель уже для своих достижений начинает использовать агрессивную активность не для достижения каких-то целей (изменить мир к лучшему). Он становится фанатиком лидерства. А что такое фанатик? Это раб одного мотива.

Я улыбаюсь, поймите меня правильно, так как это странная ассоциация, но пусть [современных лидеров] поцелует Фридрих Ницше. Его модель сверхчеловека из «Так говорит Заратустра» приняли совершенно разных два лидера, которых я анализирую в последнее время. Один из них — это Лев Троцкий.

Когда в 1977 году я готовил шеститомник Выготского, я нашел в его рукописях фразу Троцкого: «Мы должны переплавить человека. Мы должны составить и выплавить сверхчеловека. И назовем его советским человеком». Я рассказываю эту историю и понимаю, что лидер — это проекция модели сверхчеловека.

Была одна последовательница [теоретика анархизма Михаила] Бакунина — Анжелика Балабанова. Она все время говорила, надо быть лидерами. Уехала во Францию и в 1903-05 годах выступала как пламенный оратор. Ее слушал и обожал молодой парень, которого она стала учить лидерству и ораторским выступлениям. Этого ученика звали Муссолини. Так получилось, что Балабанова, бывшая соратница Троцкого, с которым она поссорилась, породила еще одно явление. Но и Троцкий, и Муссолини как-то очень хорошо читали работы о сверхчеловеке…

Совсем недавно вышла блестящая книга о том, как сегодня культ лидерства и комфорта трансформирует судьбы молодежи, — «Эпоха выгорающих супергероев: Как саморазвитие превратилось в культ, а погоня за счастьем завела нас в тупик» Алексея Соловьева. Автор очень четко написал близкую мне по идеологии вещь, почему так опасен культ лидерства. Поскольку я продолжаю работать, то как раз вчера читал по этой книге лекцию моим студентам.

М.К.: Как раз собирался задать вопрос про молодежь. У вас есть глава, которая называется «Дети не наше будущее». Она родилась из вашего разговора с Зиновием Гердтом. Как быть с этой фразой учителям, родителям? Как ее понимать?

А.А.: Совсем недавно мы обсуждали с гениальным человеком — это к тому, кто является символом культуры достоинства, — Шалвой Амонашвили целый ряд невероятных проблем, и он бросил следующую фразу: «Все время говорят, что у нас пошли гиперактивные дети. Саша, это неверно». Замечу: Шалве сейчас 94 года, он моложе всех нас. «Гиперактивные дети пошли потому, что у нас гиперпассивные учителя и гиперпассивные родители».

Как только мы говорим, что дети — наше будущее, мы тем самым попадаем в жесткую ловушку, когда мы свои модели успеха начинаем навязывать нашим детям. Когда начинаем компенсировать, стараясь, чтобы дети сделали то, что у нас с вами не получилось. Тем самым мы крадем их жизни.

У детей свои модели успеха, и они меняются из поколения в поколение.

Когда мы говорим вслед за Гердтом парадоксальную его фразу «дети — не наше будущее», мы тем самым признаем, что есть сад расходящихся тропок. Главная моя идея — идея вариативного образования. Мы поддерживаем идею, что дети сами могут найти пути собственного развития. Это невероятно важная вещь.

Ведь что такое мир достоинства? Это мир поддержки разнообразия. Я пришел вновь к ответу на поставленный вами вопрос: достоинство — это поддержка ценности разнообразия в этом мире. Вот что это такое.

А, возвращаясь к детям… Я в 1988 году написал:

Много о детстве сказано.

Мало о детстве спрошено.

Будто в речи ему отказано.

Молчать велено по-хорошему.

Плясать можно по взрослым правилам.

Любить можно словами взрослыми.

Взрослый знает, как жить им праведно,

Чтобы стать им послушно постными.

Глухота при улыбке благостной: «Детям — лучшее».

А что детям? Быть похожими, быть послушными.

На дисциплинарной расти диете.

Сбейте, пожалуйста, детство с марша.

Дайте пойти им ни ротой, ни в ногу.

И каждый не стройным, но собственным шагом

В жизни отыщет свою дорогу.

М.К.: В конце хочу спросить про счастье. У вас есть такая мысль: «Как только я ставлю цель быть счастливым, у меня много шансов стать глубоко несчастным». А как же тогда быть счастливым?

А.А.: Спасибо за этот вопрос. Мы иногда попадаем в ловушку вопросов. Эти ловушки я пытаюсь в книге развеять, выйти за их пределы. Одна из таких ловушек — вопрос, что такое счастье. Потому что счастье это не Что, а Кто. Услышьте меня, пожалуйста. Для меня счастье — это всегда Кто. Покажусь странным: но мне сейчас очень счастливо с вами общаться. Я смотрю в ваше лицо, я вижу, что кто-то меня чувствует, понимает, и дальше я нагло говорю, я буду благодаря этому Кто жить. Когда вокруг вас есть эти Кто, то вы такой сильный. Не случайно Фуко писал в «Заботе о себе», что эта забота начинается с заботы о другом.

Я закончу той фразой, которую тоже приводил в книге. Я очень люблю Гиллеля Вавилонянина, который жил еще до Христа. Его максима звучит так (и это вопрос и ответ на Кто такое счастье): «Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то зачем я? Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?» Вот поэтому я написал книгу «Психология достоинства».

Книга Александра Григорьевича Асмолова «Психология достоинства. Искусство быть человеком» доступна в приложении «Яндекс Книги». Читать

Реклама. ООО «Яндекс Музыка». ИНН 9705121040. 2RanynuhdbX

Здоровый ли у вас метаболизм? Как проверить себя и как держать форму

Анализы, тесты, советы по образу жизни

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года