«Терапию нужно выбирать не по диагнозу, а по себе»

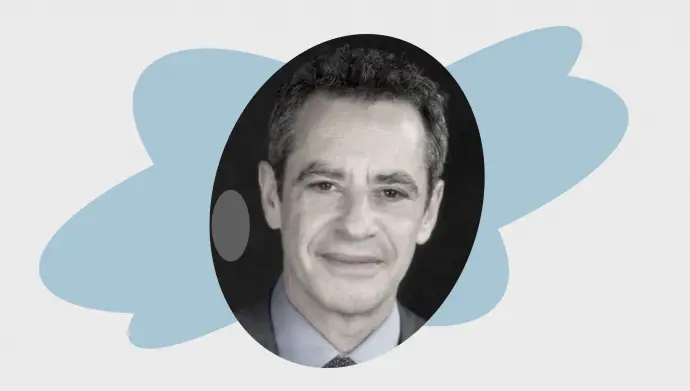

Почему «доказанная эффективность» метода не гарантирует, что он поможет именно вам — объясняет клинический психолог Джонатан Шедлер.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Мишленовские звезды для ресторанов, баллы Паркера для вина, швейцарская сборка для часов — в каждой сфере есть свои знаки качества. В сфере здоровья это доказательная медицина (evidence-based medicine) — золотой стандарт, гарантирующий эффективность и безопасность. Суть доказательного подхода в том, что любой метод или препарат должен пройти клинические испытания по принципам рандомизированного контролируемого исследования, прежде чем его признают по-настоящему лечебным.

Этот стандарт так хорошо зарекомендовал себя в фармакологии и медицине, что в середине 1990-х его решили применить и к психотерапии. В 1995 году Американская психологическая ассоциация утвердила критерии для «эмпирически обоснованных» методов психотерапии. Сама модель была заимствована из протоколов американского минздрава для клинических испытаний лекарств. Идея быстро распространилась за пределы США и повлияла на развитие национальных систем оценки психотерапии в Канаде, Великобритании, Австралии и Европе.

Казалось бы, все логично: если психотерапия — это вмешательство в здоровье, оценивать ее нужно по тем же критериям, что и хирургические процедуры или медикаментозное лечение. Почему же у этого подхода есть критики среди экспертов? Один из самых заметных — Джонатан Шедлер, клинический психолог и профессор психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Он утверждает, что психотерапия работает не так, как таблетка, и что использование термина «доказательность» применительно к ментальному здоровью — это подмена понятий.

Неудобная правда о доказательности

В реестре эмпирически обоснованной психотерапии, который публикует на своем сайте Ассоциация клинической психологии, каждый метод снабжен кратким описанием, ссылками на исследования и указанием на уровень доказательности. При этом имеется в виду доказательность не «вообще», а в лечении конкретных расстройств. Как конкретный антибиотик помогают от ангины, но не от инфекции почек, так и терапевтический метод может быть эмпирически обоснованным при лечении депрессии, но сомнительным при терапии биполярного расстройства.

Скажем, у когнитивно-поведенческой терапии самый высокий рейтинг доказательности для депрессии и тревожных расстройств, значит это «первая линия лечения» в этих случаях. А у EMDR (десенсибилизация и переработка движениями глаз) сильная доказательная база для ПТСР. И так далее.

Все четко: есть диагноз — есть соотвествующий метод. Получается, психотерапию можно назначать почти как лекарство в аптеке? Джонатан Шедлер считает такой подход упрощенным и предлагает разобраться, что именно подразумевается под «доказательностью» в психотерапии.

Правда в том, что это не объективная оценка эффективности метода, а скорее оценка его пригодности для выбранного способа оценки. То есть, когда терапию называют «эмпирически подтвержденной», это не значит, что она лучше или эффективнее других. Это лишь означает, что ее, в отличие от других, можно точно «измерить», используя конкретный инструмент.

Инструмент измерения в данном случае — критерии, принятые в 1998 году по предложению американских клинических психологов Дайаны Чемблесс и Стивена Холлона, которые перенесли логику клинических испытаний лекарств на психотерапию. Вот эти стандарты.

- Наличие как минимум двух независимых исследований, показавших, что метод терапии дает лучшие результаты, чем плацебо или альтернативные подходы, применявшиеся в контрольных группах.

- Четко описанный терапевтический протокол, которого последовательно придерживаются все практикующие специалисты.

- Использование стандартных психиатрических диагнозов из DSM — официального справочника психических расстройств, в котором каждому расстройству присвоен четкий набор симптомов.

- Оценка эффективности терапии по результатам стандартизированных психометрических тестов, фиксирующих снижение выраженности симптомов.

- Сравнительно короткая продолжительность лечения — обычно от восьми до двадцати сессий.

Все, что не поддается измерению по этим критериям, автоматически теряет очки в оценке эффективности. Поэтому у тех методов терапии, в которых делается ставка не столько на количественные показатели, сколько на глубину переживаний, динамику отношений или личностные изменения, практически нет шансов быть признанными «доказательными».

Один метод не соответствует стандарту доказательности, потому что в нем не используются диагностические критерии DSM — как в клиенто-центрированной терапии Карла Роджерса или в нарративной терапии Майкла Уайта и Дэвида Эпстона. Другой выходит за рамки принятых ограничений по длительности и формату терапии, как психодинамический подход, который практикует сам Шедлер. Там нет строгих протоколов: каждая сессия строится вокруг текущих переживаний пациента, включая свободные ассоциации и сновидения. Нет и стандартизированных тестов, потому что терапевт оценивают не столько выраженность симптомов, сколько глубинные изменения — способность к саморефлексии, гибкость защитных механизмов. И наконец, психоанализ по определению длится месяцами, а порой и годами.

Если бы мы оценивали по таким критериям качество преподавания музыки, пишет Шедлер, то лучшим учителем оказался бы тот, который за десять уроков научил вас играть три гаммы, попадая на нужные клавиши определенное количество раз.

А преподаватель, который занимался с вами год, развил у вас музыкальность, чувство ритма и понимание композиции, был бы признан неэффективным.

Стоит изменить хотя бы один критерий — например, выйти за рамки краткосрочности, — как картина меняется. На примере десятков метаанализов Шедлер показал: при долгосрочной оценке эффективности лечения депрессии, тревожных и личностных нарушений психоаналитическая терапия демонстрирует более устойчивые результаты, чем доказательные подходы, включая КПТ.

Когда тускнеет «золотой стандарт»

В 2021 году вышел масштабный метаанализ эффективности психотерапии, охвативший 228 исследований. Исследователи задались вопросом: сколько людей реально выздоравливают после «эмпирически подтвержденной» краткосрочной психотерапии депрессии?

Как это часто бывает в таких случаях, простой ответ на этот вопрос оказался погребенным под массой цифр, графиков и статистических выкладок. И чтобы добраться до сути, Джонатан Шедлер предлагает рассмотреть данные слой за слоем.

Получилось, что 41% людей, прошедших терапию, почувствовали улучшение. Выглядит неплохо, но фактически означает, что больше половины (59%) пациентов не отреагировали на лечение. При этом «почувствовали улучшение» означает, что симптомы «снизились наполовину или более». Согласитесь, это еще не выход из депрессии.

Полностью выздоровевшими после терапии были признаны 26-34% пациентов, то есть примерно трое из десяти.

Но Шедлер обращает внимание на то, что при оценке учитывались лишь результаты лечения одной трети всех обратившихся к психотерапевтам депрессивных пациентов, потому что остальные были отсеяны как «недостаточно чистые случаи депрессии» из-за наличия сопутствующих проблем: зависимостей, тревоги или суицидальных мыслей. И тогда, если учесть реальное количество людей, обратившихся за помощью при депрессии, получится, что доказательные методы помогли примерно в 16% случаев (расчет Шедлера). Как иронизирует психиатр Питер Сияхан Юльнес, «в клиническом смысле я бы ожидал такой же "эффективности" от просмотра сериала на Netflix».

Комментируя это исследование, Шедлер пишет: «Тут напрашивается один из двух выводов. Либо психотерапия вообще почти не помогает при депрессии. Либо краткосрочная КПТ просто не подходит для этих целей, потому что реальные изменения требуют гораздо большего времени».

Сам Шедлер склоняется ко второму варианту. Более того, он допускает, что когнитивно-поведенческая терапия может не срабатывать именно потому, что слишком точно соответствует критериям «доказательности». Парадокс в том, что эти критерии подразумевают повторяемость и предсказуемость эффекта — свойства, присущие лекарству, но не человеческому взаимодействию.

Почему терапия не работает как таблетка

Разницу между лекарством и психотерапией хорошо иллюстрирует сцена из фильма «Девять ярдов», в которой герой Брюса Уиллиса заходит в кабинет психотерапевта и с порога говорит: «Док, дайте что-нибудь, чтобы я чувствовал себя получше». Врач спокойно отвечает: «Присядьте». Уиллис отмахивается: «Не-не, знаю я вас. Сначала присядешь — а потом окажется, что сидишь тут уже год и обсуждаешь, как видел маму голой в душе». Психотерапевт невозмутимо спрашивает: «Не хотите поговорить об этом случае?».

Этот диалог вызывает улыбку, потому что мы узнаем в нем себя: мы часто ждем от психотерапии того же, что от таблетки — мгновенного облегчения и минимума побочных эффектов. Но так это не работает. Психотерапия — не химический препарат, который дает предсказуемый результат при точной дозировке. Она не действует по формуле, а разворачивается в живом взаимодействии двух людей. Ее сила — в неповторимости этого процесса, в том, что изменения рождаются из уникального человеческого контакта, а не из стандартизированной процедуры.

«Первая цель психотерапии — создать ментальное пространство для нового опыта и рефлексии там, где его прежде не было», — пишет Шедлер. И достигается это прежде всего с помощью «замедления», при котором темп общения, мышления и анализа снижается настолько, что человек начинает замечать то, что раньше происходило автоматически.

Внимание как будто переводится на более низкую частоту, и благодаря этому становятся различимыми внутренние процессы, паттерны и реакции, которые обычно ускользают от осознания.

В обычной жизни мы реагируем на стимулы стремительно, перескакивая от одного импульса к другому, почти не замечая сам момент переключения. В терапевтическом пространстве появляется возможность поставить этот процесс на паузу — увидеть, что происходит между стимулом и реакцией. Именно в этих промежутках и происходят настоящие изменения: там, где раньше действовал автоматизм, появляется осознание и выбор. Эти идеи Шендлера можно было бы счесть просто красивым философствованием, если бы им не вторили вполне доказательные данные нейробиологии.

Судя по сканированию мозга пациентов с помощью фМРТ, психотерапия меняет работу на уровне нейронных сетей — но только на длительной дистанции. Например, есть данные о том, что после терапии снижение тревожности у пациентов корреллирует с сокращением объема серого вещества в миндалевидном теле, регулирующем именно уровень тревожности. Их подтвержает и метаанализ 22 исследований, охвативших 419 пациентов с тревожными расстройствами: после психотерапии происходит устойчивое снижение уровня возбуждения в ключевых областях мозга, связанных с переживанием тревоги и регулированием эмоций.

Такие изменения происходят благодаря нейропластичности — способности мозга перестраивать связи между нейронами. А нейропластичность по определению — процесс небыстрый и непредсказуемый. Каждая сессия терапии создает едва заметные сдвиги в нейронных контурах, которые постепенно накапливаются. Для их закрепления требуются время и многократное повторение. Короткие тесты могут зафиксировать лишь начало этого процесса — момент, когда симптомы начинают снижаться. Глубокие нейропластические изменения проявляются далеко не сразу и продолжаются после завершения терапии: мозг закрепляет новые паттерны мышления и поведения, применяя их в реальной жизни.

Не диагноз, а личность

Как известно, конструктивная критика должна не только выявлять проблемы в существующей системе, они и предлагать их решение. Если ориентироваться на рейтинг доказательности при выборе терапии — не лучшая идея, на что тогда опираться?

У Джонатана Шедлера решение есть — пусть и не в виде готового набора критериев, а скорее в форме ориентиров. На основе работы с более чем 1200 пациентами он вычленил ряд устойчивых структур личности, которые называет психотипами, или личностными синдромами. Это не психотипы в понимании Карла-Густава Юнга и не синдромы болезни в трактовке медицинских справочников, а «устойчивые способы чувствовать и думать, которые проявляются в мотивации, способах защиты, динамике самооценки и способах построения отношений». Психотипов в классификации Шедлера десять. И каждый нуждается в определенном терапевтическом подходе.

Депрессивный психотип. Главная особенность — направленный внутрь гнев и склонность к самообесцениванию. Для такого человека краткосрочная КПТ может быть даже разрушительной: вместо того чтобы помочь восстановиться после потери или разрыва, она может заставить пережить травму заново. Помогает долгосрочная терапия, в которой человек получает опыт надежной привязанности, учится распознавать свои потребности и выражать гнев.

Тревожно-избегающий психотип. Поведение определяется не стремлением к исполнению желаний, а избеганием опасности. В терапии такая тенденция повторяется: пациент уклоняется от сложных тем. Если терапевт не заметит этого, работа застопорится; если укажет слишком резко — пациент может замкнуться или прервать лечение. Оптимальна мягкая стратегия сочетания поддержки и осторожной конфронтации: терапевт помогает выдерживать тревогу, не форсируя сближение.

Зависимо-уязвимый психотип. Хронический страх потери привязанности, зависимость от одобрения, склонность к самопожертвованию и терпимость к унижениям. Помогает терапия, в которой человек учится распознавать границы, выражать агрессию и восстанавливать чувство автономии и самоценности.

Обсессивно-компульсивный психотип. В основе — внутренний конфликт между подчинением и бунтом. Эмоции подавляются через рационализацию и контроль, из-за чего жизнь становится монотонной и лишенной спонтанности. Эффективна исследовательская терапия, сосредоточенная на эмоциональном опыте и понимании скрытых конфликтов.

Нарциссический психотип. Человек воспринимает других не как самостоятельных людей, а как зеркало собственной ценности. Он склонен идеализировать или обесценивать окружающих, защищая хрупкую самооценку. Помогает психодинамический подход с акцентом на саморефлексию и осознание защитных механизмов — он позволяет работать с глубинной структурой личности, а не только с когнитивными искажениями.

Злокачественный нарциссизм. Сочетание грандиозности и агрессии, отсутствие эмпатии и чувства вины. В этом случае терапия возможна только при наличии внешней мотивации — например, под давлением обстоятельств или партнера. Работа строится вокруг снижения деструктивности и удержания границ.

Параноидный психотип. Подозрительность, склонность приписывать другим враждебные намерения, постоянное ожидание подвоха. Такой человек испытывает трудности с доверием и контролем. В терапии он раскрывается лишь при нейтральной, неинтерпретирующей позиции терапевта. Главная задача — создание безопасного пространства и постепенное различение реальных и воображаемых угроз.

Истерический психотип. За внешней эмоциональностью и стремлением к вниманию скрываются неуверенность и страх близости. Помогает терапия, моделирующая устойчивые и подлинные отношения, где клиент учится распознавать и выражать реальные чувства вместо демонстративных реакций.

Шизоидный психотип. Отчуждение, бедность контактов, уход в фантазии. Эмоции слабые или отделены от событий. Эффективна терпеливая, ненавязчивая терапия с уважением к дистанции. Важно не форсировать раскрытие, а поддерживать возможность контакта без ощущения вторжения.

Антисоциально-психопатический психотип. Основные черты — импульсивность, манипулятивность, пренебрежение нормами, отсутствие вины и эмпатии. Помогает работа в четких рамках, с фокусом на последствия поведения и минимальной интерпретацией мотивов.

Означает ли это, что Джонатан Шедлер считает краткосрочную терапию бесполезной. Нет. Просто выбор терапии, по его мнению, должен начинаться не с изучения высших строчек в рейтинге доказательности, а с попытки ответить на вопрос: какой подход больше поможет этому конкретному человеку? «Терапию надо выбирать не по диагнозу, а по себе».

Что такое биофобия и как ее преодолеть

Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года