«Наша задача — продолжать поддерживать свет»

Философ Вадим Чалый о просвещении, свете истины и власти знания в современном мире

Джозеф Райт, «Философ, объясняющий модель Солнечной системы, в которой лампа замещает Солнце», ок. 1766 года

«Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине», — писал немецкий философ Иммануил Кант, один из главных мыслителей великой Siècle des Lumières, эпохи Просвещения. С тех пор прошло несколько веков, и идеи просветителей XVIII века выглядят безнадежно устаревшими. Или нет? Мы поговорили об этом с профессором Московского государственного университета Вадимом Чалым.

«Вполне и во всем просвещенным быть нельзя»

— Давайте для начала дадим определение тому, что такое просвещение.

— С одной стороны, Просвещение — это эпоха, а с другой просвещение, с маленькой буквы, — процесс, и тогда его можно трактовать очень широко, выходя далеко за пределы конкретной исторической эпохи. Философы размышляют о содержании и последствиях этого процесса, причем не только о положительных, но и об отрицательных.

Положительный смысл просвещения лежит на поверхности, а понимание отрицательных тенденций обострилось к середине двадцатого века, после Второй мировой войны. Например, немецкие философы Франкфуртской школы Хоркхаймер и Адорно видят истоки национал-социализма в эпохе Просвещения и в начатых ею процессах.

Как эпоху, Просвещение обычно локализуют XVIII веком. Впрочем, ее можно проследить и до начала XX века, когда оно разделилось на ряд больших модернистских проектов. К примеру, советский с его правильной теорией всего — марксизмом-ленинизмом.

Просвещение как процесс мыслится при помощи метафоры истины как света. Ее мы встречаем в самых разных контекстах, исторических моментах и культурах: в самых первых мифах, в платоновской аллегории пещеры, из которой мы должны выйти к солнцу, в христианстве, которое проникнуто метафорой Божественного света, сегодня научные открытия характеризуются как озарения, и так далее. В историю этой метафоры великолепно погружает немецкий философ Ханс Блюменберг.

В качестве так понимаемого процесса Просвещение охватывает все человечество со времени его появления. И следуя за Кантом в его осторожном оптимизме, можно сказать, что этот процесс какими-то зигзагами, со сбоями, спотыкаясь и иногда, в какие-то времена и в каких-то местах, сильно проседая, все равно идет.

— Что именно произошло в XVIII веке, почему процесс просвещения обрел форму и стал именно эпохой Просвещения?

— В XVIII веке в Европе случился интеллектуальный взрыв: к процессам мышления и к попыткам разумной организации жизни подключились широкие слои населения. Увы, не всегда удачно. Мы знаем, например, чем закончилась Французская революция — пошла немного в сторону от первоначальных идеалов свободы, равенства и братства. В Пруссии конца этого же века, напряженно наблюдающей за французскими событиями, разворачивается дискуссия, которую можно считать кульминацией философской рефлексии о просвещении.

— Как преломляется этот свет Просвещения в наше время?

— Разлитый по повседневности, он часть нашего ежедневного, обыденного состояния. Каждый из нас так или иначе занимает какое-то место в этом процессе. Кто-то прямо вовлечен, для кого-то это каждодневная работа в науке и образовании. Кто-то этот процесс обеспечивает в других сферах, вне собственно науки, но все равно пользуется ее способом мысли и достижениями.

Вся наша техногенная цивилизация, которая благодаря знанию и технологиям приняла актуальное состояние — тоже его преломление. Но просвещенность как состояние — всегда недостаточно: вполне и во всем просвещенным быть невозможно.

— Если мы все еще наследники и участники Просвещения, можно ли сказать, что нам стоит руководствоваться его принципами? Принципом разума, например?

— Вера в разум — это, скорее, специфическая особенность эпохи Просвещения XVIII века. Тогда разум был синонимом рациональности как способности исчислять природу, мыслить ясными и отчетливыми шагами. Мыслить единственно правильным способом. Это довольно узкое понимание тогда оформилось и стало нормативным.

Хотя делать ставку на разум стали, как минимум, с XVII века: в Англии Бэкон утверждает опыт и чувственные данные как мерило достоверности, дающее свет истины. Во Франции Декарт рассуждает о врожденных идеях и методе разума, определяющих механику мысли. Построенные на этих прорывных идеях мировоззрения штучных философов и ученых приобретают массовость в эпоху Просвещения.

Сегодня, мне кажется, мы все дальше отходим от узко-рационалистического понимания разума. В узком смысле Просвещение образца XVIII века себя исчерпало. Оно оставило нам всеобъемлющие претензии исчисляющей, или, как сегодня мы бы сказали, бюрократической или технократической рациональности на право определять стандарты, правила, ценности и порядки. Эти претензии сохраняются, но их банкротство, на мой взгляд, очевидно.

Живой пример — университеты, которые какие-то в большей, какие-то в меньшей степени становятся ареной столкновения между бюрократической рациональностью оптимизации и умом в более старом и традиционном смысле, ориентированным на истину, благо и красоту, на человеческую жизнь в их свете, и только потом и ради этих непреходящих ценностей на экономическую эффективность.

— Значит, правильнее говорить не о разуме, а о какой-то специфической рациональности, свойственной нам сегодняшним?

— Представления о рациональности изменчивы. Новое время считает рациональным все делить на простейшие элементы и объяснять в терминах механического взаимодействия. Не только физические тела, но и психические процессы, и социальные. Тот, кто видит мир иначе, оказывается нерациональным.

Потом квантово-релятивистская революция преодолевает механицистское мышление , и рациональным становится признавать, что мир сложен и в основании может быть даже парадоксален, что сложные системы не объясняются сведением к свойствам частей. Упорствующие в прежнем способе понимания оказываются нерациональными. Потом развитие биологии меняет оптику, заставляет всюду видеть эволюцию, саморазвивающиеся системы и системы систем. Тот, кто видеть отказывается, не считается рациональным. Что будет с рациональностью дальше? Неизвестно. В любом случае это нечто большее, чем способность к логическим операциям. В ней, кроме формального, есть содержательный компонент.

На протяжении второй половины XX века мы видим релятивизацию прежде жестких представлений о рациональности. Если раньше она виделась единственной и обязательной для всех, то сегодня говорят о множественности рациональностей (например, в духе Аласдера Макинтайра ), а в претензиях на универсальность какого-то одного способа понимать мир видят опасное стремление к господству. Но и тут важно не впасть в противоположную крайность — полную релятивизацию и падение планки рациональности, при которых допустимыми окажутся любые верования, даже самые дикие и примитивные.

— Сейчас реальность часто объясняют эксперты, и мы вынуждены доверять их мнению.

— Реальность бесконечно сложна, и человеческое представление о ней так быстро усложняется, что вся надежда на экспертов. Проблема в том, что для создания и поддержания экспертизы в любой области требуются огромные усилия и все больше времени.

В условиях растущего объема знаний экспертиза вынужденно приобретает все более узкий характер: все мы в лучшем случае оказываемся экспертами в некоторой профессиональной области, но профанами во всем остальном. И тут становится важным не перепутать эти области и не начать рассуждать о вопросах, в которых слабо разбираешься, позабыв о собственном деле.

Нам надо учиться жить в сложно устроенной коллективной интеллектуальной «сети», где все делятся своей экспертизой. Поэтому в качестве принципа современной рациональности, я бы говорил о таких качествах как скромность и интеллектуальная честность.

Одна из опасностей нашего положения — экспертократия. Древний грек в демократических Афинах мог иметь достаточное представление о большинстве вопросов, по которым должен был выразить свое гражданское мнение. Мы сегодня вынуждены повсюду доверять мнению специалистов. Как отличить знающего от шарлатана, заботящегося об общем благе от корыстного, если не понимаешь, например, в эпидемиологии или международной политике? Только на основании симпатичной внешности и харизматичной речи, обещаний и жестов?

«В попытке овладения природой человек забыл о задаче овладения собой»

— То есть знание уже не гарантирует силу, даже если ты эксперт? А как тогда стоит понимать выражение «знание — сила»?

— У английского философа Фрэнсиса Бэкона действительно встречается латинское изречение ipsa scientia potestas est, которое на английский язык перевели как knowledge itself is power. Английское «power», можно переводить и как «сила», и как «власть», но латинское potesta это именно власть. Правоведы и сегодня говорят о «потестарной власти» как основанной на авторитете, а не на праве.

Проект Бэкона по восстановлению наук был попыткой реализовать культурный мандат, который человек получил от Бога, но повредил способность к его исполнению грехопадением. У библейского Адама был точный язык благодаря данному Богом праву дать вещам имена. Эти исходные имена полностью схватывали суть предметов. Отсюда идея — если знаешь имя вещи, то владеешь и управляешь ею. Адам этот дар утратил.

Как пишет Бэкон, с момента грехопадения человеческое восприятие мира, наше зеркало, буквально отражение реальности в языке, искривилось. И поэтому восстановление наук — это восстановление имен, восстановление языка, достижение точности через удаление схоластических наслоений и новое знакомство с самими вещами посредством экспериментальных методов. Испытание, дознание, чинимое над природой.

Сила — в этом контексте слово недостаточно конкретное. Речь идет именно о власти, и о власти над всей природой. В Новое время, примерно с XVI века, стремление к власти над природой обосновывало научную и промышленную революцию.

Сегодня есть подозрение, что в этой попытке овладения природой человек забыл о задаче овладения собой или самосовершенствования: подчиняя природу, он стал подчинять ее не лучшему в себе. А каким-то потребительстким стремлениям к удовольствию, к удовлетворению прежде всего телесных потребностей. Библейски и бэконовски говоря, человеческая испорченность, «ветхий Адам», наложила отпечаток на этот проект покорения природы.

— Означает ли это, что нам стоит отказаться от управления природой?

— Есть идущее из христианской мысли, но давно секуляризованное противопоставление понятий обладания как ownership и управления как stewardship. Кстати, возвращаясь к Бэкону, в первых же строках его работы «Новый Органон» есть эта же двусмысленность. Он пишет: человек, слуга и истолкователь природы; homo, naturae minister et interpres. Но слово «minister», как указывают сегодняшние комментаторы, это не только «слуга» в классической латыни, но и «управляющий» в средневековой. Что имел в виду Бэкон? Возможно, что мы управляющие, но не владельцы?

Управление означает ответственность перед уполномочившей инстанцией, будь то Бог, или природа, или человечество как целое, со всеми его прошлыми и грядущими поколениями, которым мы в свой черед передадим этот мир. И не означает рабство у природы, полное возвращение в ее царство во имя стирания «карбонового следа» или каких-то других эко-утопий.

Должна быть найдена и артикулирована «золотая середина» между алчной эксплуатацией природы, к чему мы безответственно и эгоистично тяготеем сейчас, и исчезновением. Поэтому проект Бэкона нуждается в уточнении, но не подлежит отмене.

— Чего тогда не хватает проекту Бэкона для попадания в золотую середину?

— Тут совершенно точно напрашивается идея внимания к себе: кто этот самый слуга и истолкователь природы, вознамерившийся стать ее хозяином. Иными словами, надо вновь сосредоточиться на кантовском вопросе о человеке: что мы из себя представляем. Конечно, не только кантовском, просто Кант его знаменитым образом выделил как главный.

Он таким и остается, им надо заниматься не в меньшей степени, а может быть и в большей, чем вопросом покорения природы и познания того, как устроена материя, как ею двигать эффективнее, быстрее и легче. Растущие технологические возможности и связанные с ними перегрузки обостряют вопрос о человеке, о нашем смысле и правильном содержании жизни.

— То есть, нам нужно заботиться о себе? Но как это делать?

— В моем представлении забота о себе строится вокруг вопроса о тождестве в его исходном, античном смысле. Есть известная история с кораблем Тесея: останется ли он тем же самым, если в нем заменить все доски в корпусе, рангоут и такелаж. Или можем ли мы считать условную улицу Ленина все той же, когда на ней несколько раз переложат плитку, переделают фасады или вовсе сменят название. Если да, то почему.

Точно так же эта проблема обращена к человеку: кто я такой, остаюсь ли верным каким-то идеям, целям, ценностям, смыслам и состояниям, которые меня вдохновили когда-то, в какие-то важные моменты становления, и все ли еще они актуальны для меня сейчас. Эти все вещи требуют регулярного припоминания, которое должно совершаться как утренняя гимнастика.

Аристотель в трактате «О душе» предлагает способ рассуждения, лежащий в основе заботы о себе: поскольку я прекрасный и благой, то есть по-нашему приличный, человек, как мне подобает действовать в моей ситуации? Мне кажется, каждый должен перебирать и поддерживать этот каркас, позвоночник, наш модуль для прямохождения, чтобы не расползтись и не опуститься. Вот такая забота о себе, понятная уже древним, и мне кажется правильной.

«Интеллект — это не только способность считать»

— Не являются ли попытки создания искусственного интеллекта частью заботы о себе, попыткой понять, кто мы?

— Да, конечно, ИИ приносит и еще принесет такие результаты, которые поставят нас под вопрос. Это демиургическая история: человек вознамерился создать нечто самостоятельное, способное мыслить, чувствовать, выбирать, действовать, возможно даже лучше нас самих.

По сути человек пробует себя в роли творца, создателя, Бога или, по крайней мере, божественного существа. Не слишком ли это дерзкая попытка? Быть может, сначала надо самим достигнуть виртуозности и утвердиться во всем этом, чтобы наше детище, повторяющее и усиливающее наши изъяны не получилось монстром?

Впрочем, искусственный интеллект, по моему скромному мнению, так как это не совсем область моей работы, не сможет стать сильным искусственным интеллектом, то есть стать самостоятельным и так далее. Он сможет стать могущественным и непредсказуемым или даже неуправляемым, но останется инструментом, так или иначе приводимым в движение человеком.

— Что заставляет вас сомневаться в силе искусственного интеллекта?

— В первую очередь, то, что мы плохо понимаем, что собственно такое этот ум или интеллект в уже имеющемся случае человека, по аналогии с которым пытаемся говорить о гипотетическом интеллекте у машины.

Это ведь не просто способность считать. Мы ранее немного коснулись просвещенческого стандарта и того, что он довольно узкий. Если мы начинаем включать в него какие-то дополнительные контуры: например, эмоциональность, телесность, социальность, — то модель усложняется и становится менее понятной.

Главный способ понять значение слова — изучить историю его употребления. Слово «интеллект» пришло из Средневековья, но истоки его значения лежат прежде всего в философии Аристотеля. А у него написано в русском переводе так: «... существует, с одной стороны, такой ум, который становится всем, с другой — ум, все производящий, как некое свойство, подобное свету. … И этот ум существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с чем не смешан, будучи по своей сущности деятельностью».

И дальше мы имеем замечательную историю средневековых арабских, иудейских и христианских дискуссий о том, что это за «интеллект в действии», присущ ли он только Богу, или им также наделен человек, просвещая себя деятельным усилием с тем или иным успехом. Потом мы видим механистического Бога-часовщика Нового времени, чей интеллект сводится к способности считать.

А теперь у нас Бог — большая языковая модель, которую можно вслед за Марвином Мински и другими участниками Дартмутского семинара 1956 года называть «интеллектом», но условно, номинально, не вкладывая в это слово чудесных ожиданий ума, свободы, ответственности, личности. Спасения и просвещения, в конце концов. От слова «халва» во рту слаще не станет.

— Может быть тогда есть смысл стремиться к новому Просвещению?

— Мне кажется, вполне достаточно старого, если понимать его в широком смысле. Есть интенция движения к свету как истине и подлинности — и это все то же обращение к тому нормальному, присущему человеку стремлению стать лучше, знать больше, в том числе и прежде всего о себе и других, о мире нас окружающем. И это не нуждается в ревизии. Это ось, на которую мы нанизаны, по которой мы идем и на которой мы находимся.

Наша задача лишь продолжать по мере силы как-то на своем участке, не преувеличивая своих способностей, своей просвещенности, поддерживать этот свет.

Что такое биофобия и как ее преодолеть

Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты

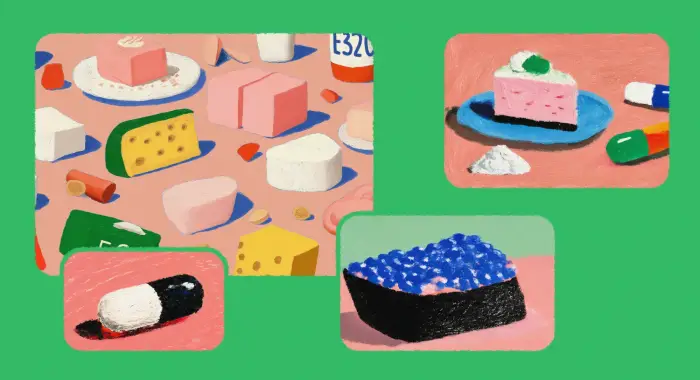

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года