Осознанная продуктивность. Почему нам нравится этот подход

Ни слова про медитацию

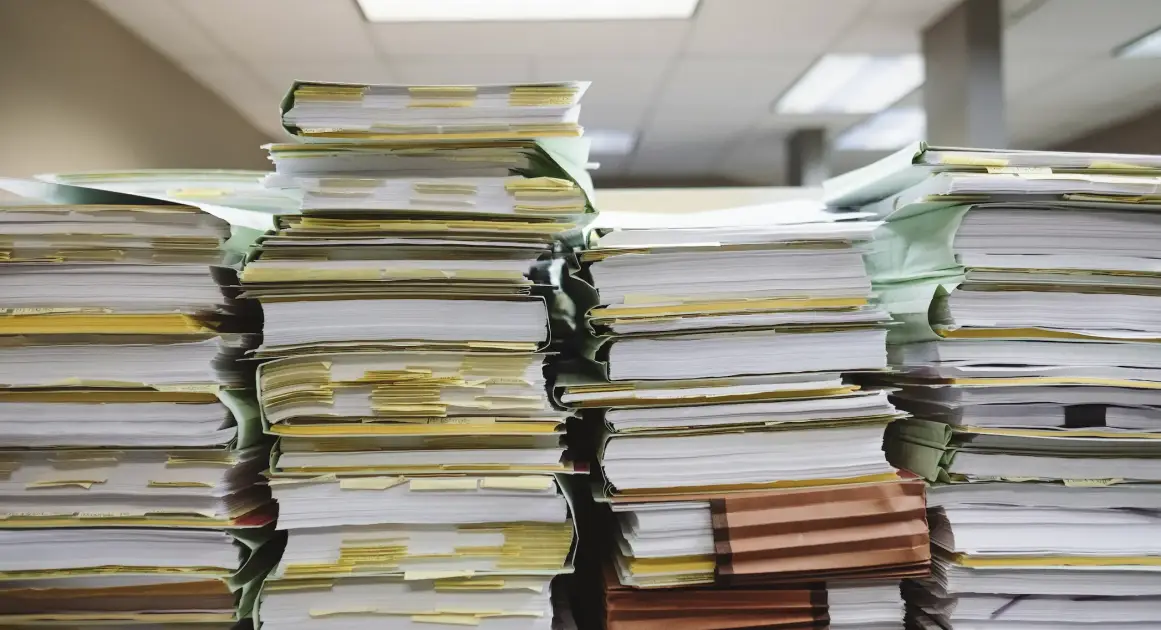

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

Альберу Камю часто приписывают такую цитату: «Общество, основанное на принципах продуктивности, может быть продуктивным — но точно не креативным». И действительно, погоня за продуктивностью может наоборот снижать ее — мы изо всех сил стараемся успеть как можно больше, забить свое расписание как можно плотнее и вообще-то способны переделать за день довольно много дел. Но остается ли во всем этом простор для действительно важных достижений, ценных именно для вас? Креативности? Для настоящего, качественного движения вперед?

Основательница близкого нам по духу медиа Ness Labs Анн-Лор Ле Кунф задалась этим вопросом и написала эссе об альтернативном подходе к тому, как все успеть и не потерять в этой гонке себя. Оно посвящено понятию mindful productivity или осознанной продуктивности. Мы пересказали этот текст, а в конце добавили несколько тезисов, которые родились в дискуссии с основательницей Periodica.press и 365done.ru Варварой Веденеевой.

Что такое осознанная продуктивность

Термин этот довольно новый и конвенционального определения у него пока нет. Поэтому давайте для начала рассмотрим две его части отдельно — продуктивность и осознанность.

Большая часть литературы про продуктивность посвящена экономической стороне вопроса — ученые пытаются понять, как сделать так, чтобы люди эффективнее работали, а корпорации больше зарабатывали. Тема личной, «неоплачиваемой» продуктивности затрагивается гораздо реже. Мало исследований и на стыке психологического здоровья и продуктивности, что странно — ведь, по оценкам ВОЗ, депрессивные и тревожные расстройства обходятся мировой экономике в $1 трлн в год.

С изучением осознанности дела обстоят чуть лучше: множество исследований доказывает, что осознанность улучшает качество сна, способна уменьшить хроническую боль и сократить вероятность рецидива депрессии, помогает лучше концентрировать внимание на задачах и контролировать воздействие стресса на организм.

Но что такое осознанность? Что-то, что испытывают только люди, которые медитируют и занимаются йогой?

Не совсем так. Йога и медитация — отличные способы «прокачать» осознанность. Но быть внимательным к себе, оставаться на связи со своими мыслями, чувствами и окружающим миром можно и без специальных техник и проводников.

Быть осознанным — значит, выключить «режим автопилота», начать замечать собственные мысли и ощущения. Находиться здесь и сейчас, а не в прошлом или будущем. Это значит буквально нажать на паузу в беспрерывном мыслительном процессе о том, что не происходит с нами прямо сейчас. Пресловутое «быть в моменте».

Итак, теперь мы можем соединить две части этого понятия и сказать, что осознанная продуктивность — это сознательное присутствие в деле, которым вы заняты в эту конкретную минуту, с фокусом на изучение своих ощущений по этому поводу. Это спокойное принятие эмоций и мыслей, которые возникают у вас в процессе работы или другой занятости.

Испытываете ли вы удовольствие, умиротворение и радость от того, чем заняты? Или ваши эмоции — это, по большей части, стресс и фоновое беспокойство? Честные ответы на эти вопросы помогут выбраться из «беличьего колеса» погони за внешней эффективностью и понять, в ту ли сторону вы движетесь.

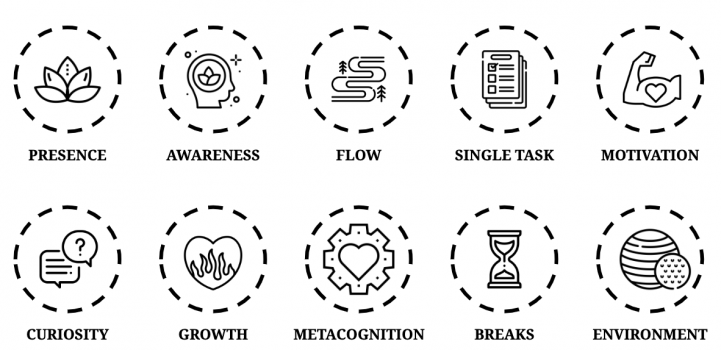

10 принципов осознанной продуктивности

В теории все это звучит красиво. Но как быть осознанным и продуктивным, когда горят дедлайны, заказчики недовольны или дети опять устроили истерику? Вот 10 простых действий, которые помогут по крайней мере приблизиться к этому состоянию.

- Отпустите прошлое и будущее. Очень распространенная ловушка, в которую радостно попадает наш мозг, чтобы не решать проблемы здесь и сейчас, — это бесконечное переживание прошлого и беспокойство о будущем. Помните, что прошлое уже позади, а будущее еще не наступило. А вот настоящее — тот самый момент, в котором нужно быть — происходит прямо сейчас и уже никогда не повторится. Не упустите его.

Если переживания из-за прошлого очень сильны и не хотят уходить — например, вы не можете перестать думать об эпическом (на ваш взгляд) провале вашей презентации — попробуйте упражнение «Noterday», или «Отпусти вчерашний день». - Замечайте мысли и эмоции. Часто во время работы наш мозг начинает блуждать в отвлеченных сферах, эти мысли вызывают разные эмоции, мы начинаем в них вариться и вернуться к делу становится все сложнее. Бороться с этим бессмысленно, но попробуйте просто вычленять из этого клубка мыслей и чувств конкретные эмоции и замечать их. Что я сейчас чувствую — грусть, гнев или тоску по прошлому? Что именно вызвало их во мне? Имеет ли это отношение к тому, что я делаю прямо сейчас?

- Войдите в «поток». «Есть такая степень сфокусированности на задаче, при которой возникает ощущение экстаза и кристальной ясности сознания: в каждый момент процесса вы точно знаете, что вам нужно делать, и мгновенно ловите обратную связь», — так автор понятия «состояние потока» психолог Михай Чиксентмихай описывал суперпродуктивный режим работы мозга в своем выступлении на TED. Чтобы поймать это ощущение, нужно найти баланс между уровнем сложности задачи и степенью развития ваших скиллов — где-то точно есть точка, в которой ваши намерения и возможности сольются в рабочем экстазе. Подробнее о том, как войти в поток, мы рассказывали здесь.

- Избегайте многозадачности. То, что многозадачность вредит продуктивности, не новость. Но не все могут позволить себе сконцентрироваться на одной задаче, пока она не будет решена: звонки, письма и срочные бытовые дела ждать не будут. Попробуйте сменить многозадачность (multitasking) на переключение между разными задачами (task switching) — то есть выполнять несколько задач не одновременно, а последовательно, переключаясь между ними раз в час или два. Ученые говорят, что это намного продуктивнее.

- Поймите, почему вы прокрастинируете. Это делают (почти) все: по разным оценкам, прокрастинацию переживали от 70% до 95% учащихся, а не менее 20% взрослых людей испытывают «хроническую прокрастинацию». Почему мы прокрастинируем? Есть несколько теорий. Одно из новейших объяснений прокрастинации связывает ее с трудностями в эмоциональной саморегуляции, неспособностью преодолевать негативное настроение, которое вызывают сложные задачи, и справиться со сложными эмоциями — скукой, страхом, беспокойством, неуверенностью в себе, разочарованием, обидой. Универсального способа справиться с прокрастинацией не существует — нужно разобраться, какая причина вызывает ее именно у вас. «Прокрастинация — это не заболевание или расстройство, это проявление проблемы, — говорит клинический психолог Татьяна Павлова. — Например, как насморк: нет единого лекарства от насморка, потому что его могут вызывать разные причины, от сотни видов вирусов простуды до аллергии». О том, как отыскать причину прокрастинации, можно прочитать в нашем подробном гайде.

- Развивайте любопытство. Чтобы создавать что-то новое, нужно постоянно загружать новое в свой «процессор» — и следить, чтобы этот баланс соблюдался. Помогает в этом развитие любопытства — природно присущего нам качества, которое с возрастом, согласно исследованиям, значительно снижается. О том, как оценить уровень своего любопытства и «прокачать» его с помощью простых упражнений, мы писали здесь: например, можно заменить постоянную проверку соцсетей взглядом вокруг себя, смолл-токами с незнакомцами, не стесняться задавать глупые вопросы, а еще заниматься спортом — неожиданно, но физическая активность сама по себе повышает уровень любопытства.

- Практикуйте «мышление роста». Люди с низкой самооценкой могут пасовать перед амбициозными целями, потому что верят, что родились не настолько успешными и талантливыми, чтобы достичь их. Человек, который говорит: «Я гуманитарий, ничего не понимаю в цифрах», лишает себя шанса увеличить объем своих познаний. Ваше состояние и навыки — это не константа. Если воспринимать каждую попытку приближения к цели как тренировку, то неудачи перестанут казаться такой уж драмой, ведь эта попытка приблизила вас к цели. Психологи называют такой подход growth mindset, или мышление роста. Подробнее об этой теории можно прочитать в книге «Гибкое сознание» профессора Стэнфордского университета Кэрол Дуэк.

- Используйте метакогнитивные стратегии. Метакогнитивные стратегии — это техники «обучения обучению», «мышления о мышлении». Вместо того, чтобы слепо следовать механическим инструкциям по выполнению той или иной задачи, отвлекитесь ненадолго, посмотрите на нее как бы сверху и попробуйте понять, почему вы выбрали именно такой путь ее решения. Может быть, есть более короткий, эффективный или креативный путь? Проанализируйте, как вы составляете план действий, приступая к новым задачам, и чему еще можете научиться в этой области. Помочь в этом может метод метапознания Roam Research — есть даже одноименное приложение.

- Организуйте рабочее пространство. Казалось бы, чтобы начать работать, нужно просто прийти в офис или открыть ноутбук дома. Но если вокруг раскиданы вещи, а за окном шумит стройка, вы постоянно будете на это отвлекаться — замечали? Согласно исследованиям, в деле продуктивности очень важна окружающая среда. При этом какого-то золотого стандарта идеального пространства для работы нет — кого-то может бесить беспорядок, а кому-то комфортно в «творческом хаосе», кому-то, чтобы сосредоточиться, нужна полная тишина, а кто-то не может работать без фоновой музыки.

- Делайте осознанные перерывы. Вставайте из-за компьютера не просто чтобы налить себе чашку чая. Используйте это время, чтобы напомнить себе про задачу быть осознанным. Устали? Разомнитесь, походите немного и подумайте о том, какие эмоции у вас вызывает то, что вы делаете, как часто и на что вы отвлекаетесь, получается ли у вас быть «в потоке», а если нет — что именно вам мешает.

Советы от нас

Это выводы, которые родились на одной из панелей конференции eXit. В панели принимали участие основательница Periodica.press и 365done.ru Варвара Веденеева, руководитель «Яндекс Универмага» Геннадий Лохтин и издатель Reminder Максим Кашулинский. Варвара опубликовала краткое саммари встречи в своем телеграм-канале.

- Матрица Эйзенхауэра — метод оценки продуктивности американского президента Дуайта Эйзенхауэра, где квадрат делится на секторы «срочно и важно», «не срочно, но важно», «срочно, но неважно» и «не срочно, не важно» — не работает. Вместо нее можно использовать более релевантный вашим задачам фреймворк, включающий не только результат, но и состояние, в котором вы этого результата достигаете. Например, вам важно сдать проект не только в срок, но и без выгорания, на позитиве.

- Популярная в «нулевых» и 2010-х книга Глеба Архангельского «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» тоже не работает. Продуктивность там рассматривалась как совокупность методов приоритезации информации, которая хаотично вылетает на нас и требует внимания. Считаю, что линейная сортировка задач устарела.

- Чтобы понять, что такое продуктивность, нам нужно сформулировать, что такое «непродуктивность». Для меня это, например, дела, которые я изо дня в день откладываю, встречи, на которых я сижу в телефоне, и все, что вызывает вопрос «как я здесь оказался?»

- Часть лишних задач мы выполняем просто из-за того, что теряем бдительность, не включаем осознанность и делаем их, просто потому что «нужно» (кому?)

- Поэтому каждую входящую задачу нужно пропускать через фильтр «а можно этого не делать?» и «а что случится, если задача не будет выполнена?». Если вы работаете с командой, стоит сделать это правилом — настаивать, чтобы команда челленджила все влетающие задачи, даже от CEO.

Если резюмировать, кажется, что осознанная продуктивность — это умение выполнять задачи из нормального состояния. А для этого четко выделять, что на самом деле задачами не является и ранжировать оставшиеся пункты по приоритетам. Например:

День рождения друга — важная задача

Светско-деловое мероприятие (без четкого расписания) — неважная задача

Написать колонку в любимый журнал — важная задача

Написать колонку во второй любимый журнал на этой неделе — неважная задача

5 мифов о медитации, которые мешают вам начать

Сидеть с прямой спиной часами, гнать все мысли и быть буддистом — необязательно

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года