Что не так с известными психологическими экспериментами

Эффект Даннинга-Крюгера, Стэнфордский тюремный эксперимент и другие популярные исследования, с которыми не все так однозначно

Photo by Kelly Sikkema

В последние годы ученые заговорили о кризисе воспроизводимости — оказывается, многие классические результаты экспериментов не удается повторить. А между тем это один из критериев научного знания. Широкомасштабный проект Reproducibility Project: Psychology попытался воспроизвести 100 ключевых исследований и обнаружил, что лишь 36% повторных экспериментов дали значимые результаты, сопоставимые с оригиналами. Это потрясло науку: если выводы ненадежны, как доверять теориям и практическим советам, основанным на этих исследованиях? Однако кризис воспроизводимости стал и стимулом для «очищения». Психологи начали внимательно пересматривать классические опыты и проверять их заново, часто с более строгими методами и бóльшими выборками.

Рассказываем о нескольких известных психологических экспериментах, результаты которых оказались под сомнением после таких проверок.

Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года под руководством Филиппа Зимбардо вошел во все учебники как демонстрация того, что ситуация может превзойти и перековать личность. В подвале Стэнфорда была разыграна имитация тюрьмы: добровольцев случайно разделили на «охранников» и «заключенных». По первоначальным отчетам, охранники быстро стали жестокими и авторитарными, а заключенные — подавленными и послушными; индивидуальные различия будто бы растворились под давлением обстоятельств. Эксперимент пришлось прервать через шесть дней вместо двух недель, потому что он вышел из-под контроля — охранники издевались над заключенными, у тех начались эмоциональные срывы. Этот вывод оказал огромное влияние на психологию и общество, став мрачной иллюстрацией того, как обычные люди могут совершать дурное, если их поместить в соответствующие условия.

Но позже выяснилось, что не все так однозначно. Во-первых, повторить такой эксперимент в строгом научном смысле затруднительно (и неэтично), но в 2002 году британские исследователи провели так называемый BBC Prison Study — схожий по замыслу групповой эксперимент, показанный в документальном фильме. Результаты оказались противоположными: никакого стихийного насилия со стороны охранников не возникло, и в конце концов заключенные коллективно восстали против тюремного порядка. Авторы телевизионного эксперимента пришли к выводу, что в оригинале Зимбардо большую роль сыграли нагнетенные ожидания: охранникам негласно дали понять, что от них ждут жесткого обращения, и они, скорее, сыграли заданную роль, чем спонтанно проявили свою скрытую темную сущность.

Во-вторых, историки психологии, проанализировав архивы Стэнфордского эксперимента, обнаружили еще более тревожные факты. Тибольт Ле Тесье в 2019 году опубликовал разбор документов и интервью участников: оказалось, что Зимбардо и его команда не были пассивными наблюдателями. Они давали охранникам прямые указания, подталкивая их к более агрессивному поведению. Некоторым надзирателям буквально говорили, как им обращаться с заключенными, то есть сценарий отчасти был прописан заранее. Более того, многие участники не настолько погрузились в ситуацию, как утверждалось, — они понимали, что это игра, и действовали во многом для «красивой картинки». Эти данные подрывают научную достоверность эксперимента: вместо чистого воздействия на людей ситуации мы видим весьма настойчиво управляющую руку экспериментаторов. Сам Зимбардо, столкнувшись с критикой, возражал, что никакого обмана не было и что сравнивать его работу с BBC-версией некорректно из-за различий методик. Тем не менее сегодня Стэнфордский тюремный эксперимент рассматривают скорее как этакую притчу, а не как строгий научный результат.

«Зефирный эксперимент»

В 1960-х психолог Уолтер Мишель провел ставший легендарным «зефирный эксперимент» (Marshmallow test), исследовавший способность детей к самоконтролю. Маленькому ребенку предлагали выбор: съесть одно угощение сразу или подождать 15 минут и получить два. Часть детей не могла устоять и съедала зефирку почти сразу, а некоторые терпеливо ждали. Самое интересное открылось спустя годы: в лонгитюдных наблюдениях Мишель и коллеги сообщили, что дети, сумевшие дольше ждать, в среднем выросли более успешными — лучше учились, набирали более высокие баллы в стандартизированных тестах, реже имели поведенческие проблемы и даже здоровее питались. Эти результаты захватили умы: казалось, обнаружен ключевой показатель, предсказывающий жизненный успех, — умение откладывать удовольствие. Родителям и педагогам давался простой рецепт: развивайте у детей самоконтроль, и это воздастся им в будущем сторицей.

Однако и этот классический — и кажущийся очевидным — вывод решили перепроверить на более современной и репрезентативной выборке. В 2018 году команда исследователей под руководством Тайлера Уоттса провела концептуальную репликацию теста, проанализировав данные сотен дошкольников из разных социальных слоев. Во-первых, результаты подтвердили, что способностью ждать дети действительно отличаются — кто-то съедает сладость через 30 секунд, а кто-то может продержаться и целую вечность по меркам малыша. Но главное — связь времени ожидания с дальнейшими достижениями оказалась куда слабее, чем в отчетах Мишеля. Да, в среднем дети с большей выдержкой показывали чуть лучшие результаты в начальной школе, однако этот эффект сильно снижался, стоило учесть факторы социального и семейного фона. Оказалось, что долгосрочный успех больше зависит от того, в каком окружении рос ребенок, каков уровень образования матери, достаток семьи, даются ли развивающие занятия дома и т. д., а не только от врожденной силы воли. В этом анализе дополнительная минута ожидания давала лишь незначимый прирост в успеваемости к 15 годам и при учете иных переменных этот крошечный эффект вообще терял статистическую значимость.

Вывод? Способность ребенка ждать угощение — не магический хрустальный шар его судьбы, а маркер, в котором сильно замешан семейный контекст. Дети из более благополучных семей, как правило, и самоконтролем обладают выше; возможно, потому что им с ранних лет прививают доверие к тому, что награды следуют за ожиданием. Те же, кто растет в более неопределенных условиях, могут просто рационально не верить, что отложенное вознаграждение гарантировано, — и предпочитают брать здесь и сейчас.

Прайминг

Одним из знаковых примеров социального прайминга был эксперимент психолога Джона Барга 1996 года. Участникам предлагали составлять предложения из набора слов, причем в одной группе среди слов были скрыты намеки на стереотипы о старости («седой», «медленный»). После этого испытуемых отпускали и незаметно измеряли скорость их ходьбы по коридору. Результат ошеломил: люди, подвергшиеся «воздействию старости», действительно шли медленнее, чем контрольная группа. Этот эффект прайминга интерпретировали как доказательство, что подсознательные стереотипы могут напрямую влиять на наше поведение.

Но так ли это на самом деле? Спустя годы группа ученых попыталась воспроизвести знаменитый эксперимент Барга, но с более строгим контролем условий. В исследовании Стефана Дойена 2012 года выборка была больше и использовалась автоматическая система замера скорости вместо ручного секундомера. Первый эксперимент не подтвердил вообще никакого эффекта прайминга — «старческие» слова никак не замедляли шаг участникам. Во втором эксперименте ученые пошли дальше: ввели фактор ожиданий экспериментатора. Одним ассистентам сказали, что испытуемые в прайминг-группе, скорее всего, будут идти медленнее, а другим — что, наоборот, могут ускориться.

Результат получился неожиданный: замедление походки появилось только в тех случаях, когда экспериментатор ожидал его увидеть. Если же ассистент был уверен в обратном эффекте, разницы не возникало. Это указывает на мощное влияние человеческого фактора — ожиданий и поведения самого экспериментатора, — а вовсе не на мистическое действие прайминга. Авторы работы сделали вывод, что исходный эффект Барга либо был артефактом (возможно, экспериментаторы непроизвольно подавали участникам сигналы замедляться), либо зависит от тонкого взаимодействия с окружением. Так или иначе, повтор эксперимента не подтвердил знаменитое открытие и заставил усомниться в реальности «бессознательного прайминга».

Эксперимент Милгрэма

Эксперимент Стэнли Милгрэма в начале 1960-х годов стал символом подчинения авторитету. Напомним суть: по указанию строгого экспериментатора доброволец («учитель») должен был якобы наказывать электрическим током другого участника («ученика») за ошибки в тесте. На самом деле ученик — актер и ток был имитацией, но учитель об этом не знал. К ужасу наблюдателей, большинство людей дошли в этом процессе до самых высоких, смертельно опасных напряжений, продолжая жать на кнопку по приказу, несмотря на вопли жертвы. Вывод Милгрэма: очень многие из нас способны совершить жестокость, если ответственность перекладывает на себя авторитетная фигура, — «я просто выполнял приказ». Процент полной покорности — около 65% — шокировал научное сообщество и общественность. Эксперимент много раз обсуждали, и долгое время его выводы считались незыблемыми.

Сейчас такой эксперимент в исходном виде было бы невозможно этично провести. Но в 2009 году Джерри Бергер частично повторил протокол Милгрэма, ограничив максимальное напряжение до 150 В. Результат оказался схожим: около 70% участников дошли до предела практически так же, как в 1960-х. Это говорит, что эффект не был разовым артефактом, — люди склонны подчиняться указаниям. Однако критики отмечают, что у Милгрэма были методологические проблемы. Выборка Милгрэма была ограничена (40 человек в основной серии), а выводы — чрезмерно обобщены на все человечество.

Кроме того, историк науки Джина Перри, исследовав архивы и интервью участников Милгрэма, обнаружила, что значительная часть учителей сомневалась в реальности происходящего. Многие догадывались, что ученик на самом деле не получает опасных ударов. Некоторые, например, замечали отсутствие запаха горелой плоти или думали, что в университете не стали бы калечить людей. Эти подозрения, конечно, снижали психологический стресс участников и могли повышать их готовность слушаться команд. Кроме того, методы вербовки и убеждения у Милгрэма были довольно настойчивыми — экспериментатор давил фразами типа «Вы должны продолжать», что само по себе не совсем отражает обычную ситуацию подчинения. Современные исследователи подчеркивают: эффект Милгрэма реален, но его часто неверно понимают. Люди могут творить зло по приказу, но обычно это происходит, когда они идейно соглашаются или верят в «высшую цель», а не просто из-за страха наказания. Новые подходы говорят, скорее, о феномене вовлеченности, чем о слепом повиновении. Эта более тонкая картина несколько смягчает мрачный урок Милгрэма: ответственность с человека не снята, просто психологические механизмы сложнее, чем думали раньше.

Поза силы

В 2010 году мир облетела новость о простом приеме, способном повысить вашу уверенность и даже изменить гормональный фон. Речь о так называемой «позе силы» (power pose) — широкой, расправленной позе тела, как у супергероя или победителя: например поставить руки на бедра и выпятить грудь. Согласно исследованию Даны Карни и ее коллег, двух минут в позе силы достаточно, чтобы вызвать гормональные сдвиги: повысить уровень тестостерона и понизить кортизол, а также субъективно заставить человека чувствовать себя более уверенно. Идея казалась революционной: никакой долгой психотерапии — простая телесная хитрость меняет биохимию и поведение, «притворяясь сильным, становишься сильнее».

Но, увы, научная проверка не подтвердила громкие заявления. В 2015 году группа во главе с Евой Ранехилл провела большое воспроизводящее исследование эффекта power pose. Они увеличили выборку до 200 человек — против 42 в оригинале, сделали условия эксперимента более стерильными (экспериментаторы не знали, в какой позе находится участник) и добавили дополнительные объективные замеры поведения. Результат получился смешанным: с одной стороны, подтвердилось, что позирование действительно повышает субъективное чувство уверенности, — люди, сидевшие во «властной» позе, потом сообщали, что ощущают себя несколько более энергичными и вдохновленными. С другой стороны, никакого влияния на гормоны или реальное рискованное поведение обнаружено не было. Уровни тестостерона и кортизола у позирующих не отличались от контрольной группы, равно как и результаты в поведенческих тестах — в игре на денежный риск, задаче на конкурентность и др. Иными словами, поза силы не сделала людей объективно сильнее — лишь слегка изменила их самоощущение.

В итоге даже Дана Карни, автор оригинальной работы, публично отказалась от своих выводов. В 2016 году она заявила, что накопленные доказательства убедили ее: эффекта power pose в реальности не существует. Увы, видимых доказательств биохимической магии позы так и не появилось, максимум, на что можно рассчитывать, — краткий всплеск уверенности, да и то, возможно, за счет эффекта плацебо.

Эффект Даннинга — Крюгера

Наконец, вспомним знаменитый эффект Даннинга — Крюгера. В 1999 году психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер опубликовали работу, показавшую удивительный когнитивный перекос: люди с низким уровнем навыка или знаний склонны сильно переоценивать свои способности, тогда как высококомпетентные, наоборот, себя недооценивают. Грубо говоря, «непрофессионалы не осознают своей некомпетентности».

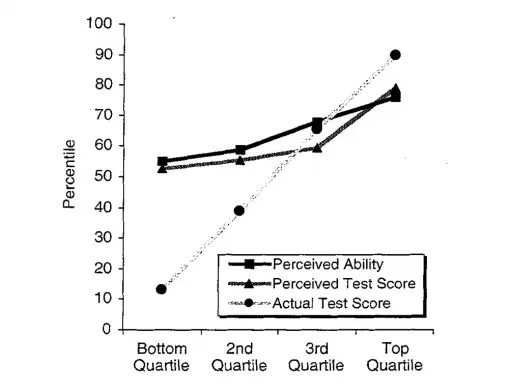

Графически это изображалось так: если разбить участников теста по квартилям реальных результатов, то группа худших давала оценки своим достижениям намного выше, чем было на самом деле, а группа лучших — лишь слегка выше своей реальной, и даже иногда ниже, скромно ставя себя не на первое место. Этот эффект быстро вошел в обиход, фраза «эффект Даннинга — Крюгера» стала нарицательной, обозначающей чье-то невежество, которое не позволяет человеку осознать собственные ошибки.

Однако современный анализ показывает, что картина не так проста. Кризис воспроизводимости добрался и сюда: ученые обратили внимание, что статистический метод, использованный в оригинале, мог создавать иллюзорный эффект. Если упрощенно, то даже при полном отсутствии особого когнитивного искажения у людей, просто из-за случайных ошибок измерения и эффекта регрессии к среднему, можно получить график, очень похожий на опубликованный Даннингом и Крюгером. Представьте: все участники примерно одинаково склонны считать себя чуть лучше среднего. Те, кто реально сдал тест хуже всех, естественно, тоже думают о себе неплохо — и на графике их средняя самооценка окажется значительно выше их фактического результата, просто потому что фактический результат очень низок. А те, кто справился хорошо, не станут уж слишком нахваливать себя — возможно, оценят примерно как «ну, выше среднего», — и на графике это будет немного ниже их высокого фактического балла. В итоге выйдет знакомый рисунок: слабые сильно переоценивают, сильные слегка недооценивают. Но здесь нет мистического эффекта невежества — любой бы ответил так при общечеловеческой склонности считать себя не хуже других. В оригинальной работе Даннинг с Крюгером, конечно, старались исключить подобные объяснения, но последующие статьи указали, что используемый ими способ категоризации и сравнения действительно маскирует статистический артефакт под психологический феномен.

Исследование 2020 года подошло к вопросу более строго. Вместо разделения на группы они применили корректные статистические тесты к большим выборкам, чтобы проверить гипотезу: действительно ли ошибка в самооценке систематически больше у неумелых людей. Результат: не обнаружено значимого специфического завышения среди низкокомпетентных — зависимость между объективной способностью и точностью ее оценки оказалась практически линейной. То есть люди, конечно, различаются по метакогнитивному чутью, но массового самоуверенного невежества в стиле Д-К нет — в среднем те, кто мало умеет, лишь чуть менее точно оценивают себя, чем те, кто умеет много, а не катастрофически слепы к своим провалам.

Эффект Даннинга — Крюгера сильно преувеличен: возможно, он проявляется в отдельных навыках или при определенных условиях. Например, когда знание действительно бинарно: человек либо компетентен, либо нет. Но как универсальный принцип — «дураки не знают, что они дураки» — его теперь ставят под сомнение. А все курьезные случаи безнадежной самоуверенности — скорее исключения, чем правило.

Что такое биофобия и как ее преодолеть

Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года