«Если мы не можем справиться с неопределенностью, мы не сможем справиться и с жизнью»

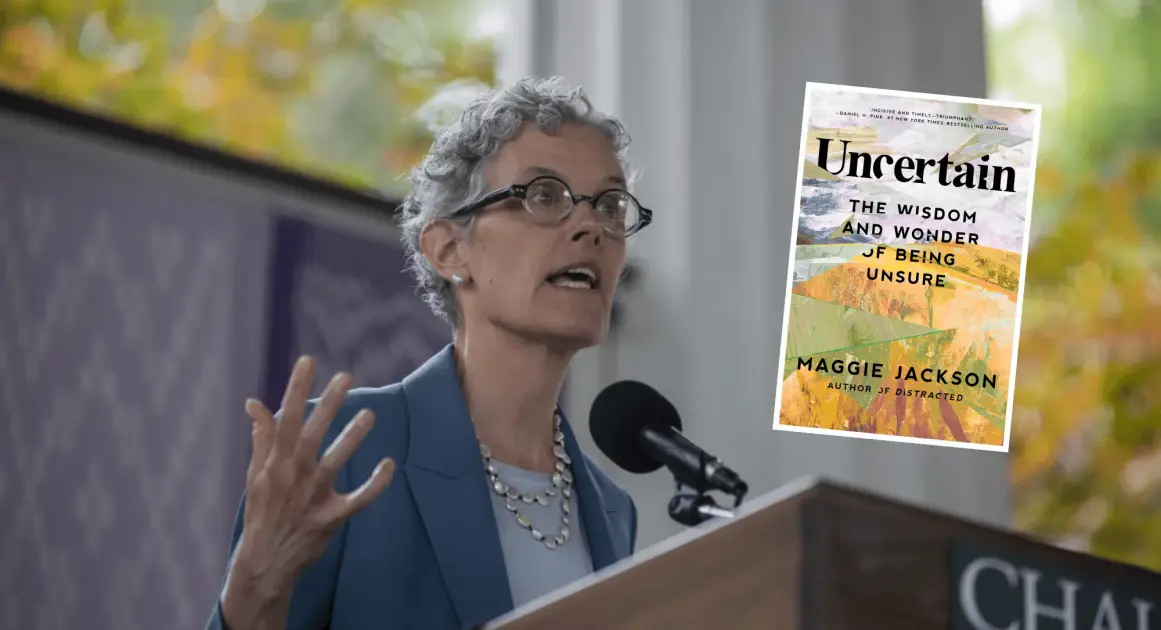

Журналистка Мэгги Джексон о том, почему страх перед неизвестным мешает нам думать, чувствовать и развиваться, и как это можно изменить

Фотография BRIAN HAYES (The Chautauquan Daily), фотоколлаж — Reminder

Люди ненавидят неопределенность — мы привыкли устраивать жизнь так, чтобы свести неизвестность к минимуму. Однако достичь абсолютного контроля невозможно, и, стремясь избежать неопределенности любой ценой, мы лишаем себя новых возможностей. Почему мы так боимся неопределенности? И как научиться жить в мире, который постоянно преподносит сюрпризы?

Мэгги Джексон, журналист и автор книги Uncertain: The Wisdom and Wonder of Being Unsure, в подкасте The Gray Area рассказывает, как превратить страх перед неизвестностью в мощный ресурс. Она предлагает простые инструменты — например, привычку говорить «может быть», пробовать новое и осознанно менять перспективу, — которые помогут развить гибкость мышления и спокойно относиться к неопределенности. Мы послушали подкаст за вас и собрали главное из разговора: что происходит с нашим мозгом, когда мы не знаем точного ответа на вопрос, почему страх — это естественно, и как перестать искать убежище в привычном и начать извлекать уроки из неизведанного.

Как мозг учится на неизвестности

Эволюционно человеку свойственно искать ясность. Нам важно понимать, что происходит вокруг, как действовать, где искать еду и с кем объединяться. А все, что не вписывается в привычные рамки, автоматически воспринимается как угроза.

Однако с точки зрения нейропсихологии ситуация выглядит парадоксально: именно в моменты неопределенности наш мозг активизируется.

Когда вы сталкиваетесь с чем-то новым или непонятным, организм воспринимает это как сигнал: «Здесь есть чему научиться». Сердце может забиться чаще, ладони вспотеть, но в этот момент происходит важное: внимание расширяется, а рабочая память укрепляется.

Это напоминает «просветленную настороженность» — особое состояние бодрствования, когда мозг как будто говорит сам себе: «Стой, здесь важно быть внимательным». Современные исследования подтверждают, что без удивления невозможно обучение. Нейробиолог Станислас Деан утверждает, что удивление активирует внутренние когнитивные системы, которые иначе могли бы бездействовать.

Важно, что этот процесс можно не только осознавать, но и сознательно использовать. Джексон предлагает не избегать дискомфорта, а входить в него с намерением. Она называет это «leaning in» — опора на любопытство, а не на тревогу. Люди с развитым чувством любопытства не только больше учатся, но и чаще спорят, глубже вовлекаются в задачи и работают активнее.

Другими словами, неопределенность — не препятствие для мышления, а, напротив, она выступает его катализатором. Она встряхивает человека, заставляя отложить привычные схемы и сосредоточиться. Это состояние можно сравнить с легким стрессом, но, как отмечает Джексон, это «хороший стресс», тот, который помогает нам расти.

Инструмент: как использовать неопределенность в учебе и работе

Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда не знаете, как поступить, не пытайтесь сразу найти решение. Вместо этого задержитесь в этом состоянии.

- Сформулируйте для себя конкретный вопрос: «Что именно мне сейчас непонятно?»

- Примите внутреннее напряжение как сигнал о возможности обучения в этот момент.

- Прислушайтесь к своему телу — учащенное сердцебиение, легкое беспокойство или мобилизация внимания могут помочь вам сосредоточиться.

- Поддержите себя, задав уточняющий вопрос: «Что я могу узнать здесь, чего раньше не знал?».

Как избегание неведения мешает мышлению и развитию

Один из самых распространенных и почти неоспоримых мифов современности гласит, что уверенность в себе и твердость убеждений являются признаками силы. Однако, как отмечает Мэгги Джексон, излишняя уверенность может стать причиной ошибок, особенно в условиях быстро меняющейся или неопределенной среды.

Опытные специалисты часто попадают в ловушку «переноса» — они применяют старые решения в новых ситуациях. Это может быть эффективно до определенного момента, но когда ситуация становится сложной и неоднозначной, такие шаблоны перестают работать.

Слишком уверенные эксперты начинают полагаться на привычные эвристики — готовые схемы мышления. Они стремятся к предсказуемости и повторению успешных моделей своих действий. В результате они упускают детали, теряют чувствительность к контексту и игнорируют признаки того, что перед ними стоит уже новая, совершенно другая задача.

В противоположность им — так называемые «адаптивные эксперты». Эти люди понимают, что их знания имеют свои границы, и не стремятся сразу найти готовый ответ. Они не боятся признать, что не знают чего-то, и тратят больше времени на анализ ситуации, задавая больше уточняющих вопросов и чаще пересматривая свои выводы. Благодаря этому, они действуют точнее, принимают более гибкие решения и реже ошибаются в непредсказуемых условиях.

Эта позиция не всегда интуитивно понятна, ведь признать свою неуверенность может быть довольно дискомфортно. Однако именно эта способность дает нам интеллектуальное преимущество.

Инструмент: превращаем незнание в рост

- Не спешите с выводами. Если ситуация или задача кажется вам знакомой, спросите себя: «А точно ли это то же самое, что и в прошлый раз?»

- Сознательно признайте, что вы можете чего-то не знать. Подумайте: «Что, если я ошибаюсь?»

- Прежде чем действовать, задайте уточняющие вопросы (самому себе или другим).

- Обратите внимание на те моменты, когда вы испытываете дискомфорт от незнания. Это ваши точки роста.

- Ведите «журнал открытых вопросов». Записывайте ситуации, в которых вам было трудно сразу понять, как действовать, и к каким выводам вы пришли позже.

Почему принятие неизвестности делает нас умнее и психически стабильнее

Мэгги Джексон также рассказывает о связи между нетерпимостью к неопределенности и психическим здоровьем. Речь идет не просто о том, что неизвестность тревожит. Тут все глубже: именно нетерпимость к состоянию «я не знаю» может лежать в основе тревожности, депрессии и даже посттравматических расстройств. По словам Джексон, все больше ученых считают нетерпимость к неизвестности универсальным механизмом, который может привести к проблемам с психическим здоровьем.

Когда человек учится «примерять» на себя неопределенность, его хроническая тревога начинает снижаться. Даже ярко выраженные симптомы могут стать ослабевать. И это не просто теория, а результаты исследований.

Один из примеров — работа канадского психолога Мишеля Дюга. В своих исследованиях он учил пациентов с тяжелой тревожностью простому навыку: оставаться в ситуации, где невозможно все контролировать. Не убегать, не избегать и не закрываться от мира, а оставаться внимательным и принимать то, что происходит. Спустя несколько недель участники, освоившие этот навык, отмечали снижение тревожности и улучшение эмоционального фона.

Любопытно, что практика оказалась эффективна и при других состояниях — например, у пациентов с рассеянным склерозом, где высокий уровень неопределенности связан с самим диагнозом. В обоих случаях цель не в том, чтобы «понять, что все будет хорошо», а в том, чтобы научиться жить в состоянии неизвестности, не воспринимая его как угрозу.

Инструмент: как не поддаваться тревоге, когда ничего не ясно

- Задержитесь в этом моменте неопределенности. Не стремитесь сразу разрешить сомнения или найти ответ свой на вопрос.

- Признайте свое состояние. Скажите вслух или про себя: «Сейчас я не знаю, что будет дальше, и это нормально».

- Дышите спокойно, ощущая, что тело мобилизовано, но не обязано действовать немедленно.

- Если тревога нарастает, напомните себе, что она вызвана не самой ситуацией, а вашей реакцией на неопределенность. Это не сигнал об опасности, а призыв к вниманию.

Эти шаги не избавят вас от дискомфорта. Но, как показывает практика, регулярное пребывание в «зоне неуверенности» помогает не зацикливаться на тревоге, быть более собранным и сохранять ясность мышления в сложных ситуациях.

Как развивать толерантность к неопределенности в повседневной жизни

Толерантность к неопределенности — это не черта характера, с которой рождаются. Это навык, и он требует практики. Для этого не требуется каких-то героических усилий, достаточно регулярно сталкиваться с ситуациями, когда привычный выбор кажется не самым лучшим решением.

Мэгги Джексон отмечает, что от природы мы стремимся к ясности, и тем более ценным становится умение не бросаться к первому же решению или ответу. Как и физическую гибкость, ментальную можно тренировать, делая небольшие шаги. Например, не отказываться от общения только потому, что вы не знаете, кто вам звонит. Или не настаивать на любимом блюде, если вдруг вам предложат что-то незнакомое. Тут важен не сам выбор, а привычка не бояться неопределенности как таковой.

Поэтому, несмотря на дискомфорт и нежелание, нам необходимо делать то, что кажется неправильным. Мы должны изменить свое мировоззрение, чтобы неопределенность стала чем-то, чем можно восхищаться, исследовать и принимать. Только так мы сможем двигаться вперед в этот сложный период нашей истории.

Второй прием — это осознанное использование так называемых «слов-ограничителей». Фразы вроде «возможно», «не исключено», «иногда» могут показаться кому-то проявлением слабости, особенно в деловом общении. Однако на самом деле они играют важную роль: они демонстрируют другим, что вы открыты для разных возможностей, и напоминают вам, что не всегда существует единственно правильный ответ.

Инструмент: как тренировать спокойствие перед неизвестным

- Осознанно выбирайте непредсказуемость в мелочах. Иногда достаточно не сбрасывать входящий звонок с незнакомого номера, попробовать новое блюдо или пойти на работу другим маршрутом.

- Обращайте внимание на телесные ощущения. Неизвестное почти всегда вызывает внутреннее напряжение, раздражение, тревогу, стремление избежать этой ситуации. Тут важно не подавлять это, а заметить в себе эти реакции и продолжить действовать вопреки им.

- Используйте в речи слова, допускающие разные варианты. Фразы вроде «возможно», «я пока не знаю», «не исключено» помогают не только звучать гибко, но и самому легче воспринимать сложные или неоднозначные ситуации.

- Не привязывайтесь к одному развитию событий. Если хочется зафиксироваться на четком плане — задайте себе простой вопрос: «А если все пойдёт по-другому, что я буду делать?»

- Введите дневник наблюдений. Раз в день отмечайте, когда вы выбрали что-то для себя непривычное, что при этом чувствовали и как все закончилось.

Как доверие к «не знаю» может изменить политику, медицину и культуру

Нежелание признавать собственное незнание — это не просто особенность личности, но и фактор, способный разрушать общественные связи, препятствовать прогрессу и обострять конфликты. Как подчеркивает Мэгги Джексон, во многих сферах — от политики до образования — стремление к мнимой определенности мешает слушать, меняться и признавать сложность происходящего.

В подкасте обсуждается эксперимент из Беркли, получивший неофициальное название Cat Dog. Участникам сначала показывали изображение, которое явно напоминало кошку, а затем — серию постепенно меняющихся картинок, пока в финале оно не стало картинкой с изображением собаки. Тем не менее, значительная часть людей отказывалась признать, что перед ними уже другая сущность — потому что им проще было остаться при своем, чем скорректировать свою точку зрения.

Люди, которые не хотят признать, что изображение изменилось, остаются в «гавани определенности». А это и есть закрытость мышления, политическая поляризация и отказ от диалога.

Нежелание признавать свои ошибки или неуверенность особенно заметно в политике. Лидеры, демонстрирующие открытость, сомнение или скромность в оценках, зачастую воспринимаются как слабые. Общество поощряет риторику уверенности, даже если она основана на упрощении. Но последствия этого — поляризация, неспособность к компромиссу и уход в радикализм.

Но уже есть примеры того, как можно создать культуру, в которой признание «я не знаю» воспринимается не как поражение, а как проявление честности. В одном из медицинских колледжей в США молодых врачей учат открыто говорить: «я не знаю» или «надо проверить». В результате пациенты оценивают таких специалистов как более надежных и внимательных, вопреки всеобщим ожиданиям.

То же самое начинает происходить в разработке систем искусственного интеллекта. Исследователь Стюарт Расселл предлагает проектировать ИИ так, чтобы они умели «не знать» — то есть не выносить преждевременных решений, признавать неясность задач и корректировать свое поведение по мере получения новых данных.

Выводы

Неопределенность способствует мышлению. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым и неизвестным, наш мозг не зависает, а, наоборот, активизируется, начинает шире воспринимать происходящее и искать новые связи. И это далеко не препятствие для обучения, а как раз таки его неотъемлемая часть.

Боимся мы не неизвестности, а потери контроля. Страх — это естественная реакция, но именно бегство от неопределенности, а не она сама, делает нас тревожными и уязвимыми. А вот если научиться видеть в неясности вызов, а не угрозу, она перестает пугать и становится источником роста.

Знания не высечены в камне. Мы привыкли думать, что уверенность (и самоуверенность) — это сила. Но вот истинная уверенность заключается в готовности пересматривать свои суждения, признавать свою неосведомленность и задавать уточняющие вопросы, в том числе и самому себе.

Навык жить в неопределенности развивается постепенно. Маленькие шаги, вроде того, чтобы попробовать новое, научиться принимать альтернативы и отказываться от привычного ответа, тренируют нашу внутреннюю адаптивность к переменам и снижают тревожность.

Гибкость важна не только для отдельных людей, но и для всего общества в целом. Отказ замечать сложности разрушает диалог — и в политике, и в медицине, и в обычных бытовых разговорах. Открытость к тому, что мы не всегда все знаем, — это не проявление слабости, а, напротив, основа для совместной работы над поиском решений.

Почему мужчины хотят секса больше, чем женщины: исследование

Причина не только в гормонах

Не любите беговую дорожку? Эти четыре тренировки изменят ваше мнение

К тому же — зимой безопаснее бегать в зале

«Я перестал бояться смерти»

Зачем предприниматели и топ-менеджеры уходят в тайгу без связи и удобств