Датский менеджер превратил себя в «самообучающуюся машину»

Как получать новые знания, используя их распаковку, фрагментацию и систему цеттелькастен

Photo by Matthew Feeney on Unsplash

В жизни бывают моменты, когда судьба одним рывком выбрасывает из зоны комфорта, заставляя менять окружение, привычки, сферу деятельности или даже страну. Сейчас эта ситуация знакома многим. Для Симона Эскильдсена главным вызовом стал недостаток знаний, когда в 18 лет, не имея никакого опыта, он переехал из родной Дании в Канаду и поступил на стажировку в интернет-компанию Shopify, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-магазинов. Выбор был не велик, говорит он: утонуть или научиться плавать. И он научился.

Сейчас Симон занимает одну из руководящих позиций в компании, которая с момента его поступления на работу увеличила штат со 150 до 5000 сотрудников, а число клиентов — с нескольких десятков тысяч до миллиона торговых площадок. Чтобы соответствовать требованиям, Симон создал оригинальный подход к получению знаний, опираясь на новый опыт работы с информационными технологиями. Как он сам говорит, превратил себя в «самообучающуюся машину».

В его системе всего два ключевых элемента — чтение и запоминание прочитанного; но несколько уровней:

- выбор источника информации;

- наращивание объема данных;

- вычленение важных деталей;

- связывание этих частей в новую систему.

Вы набираете массу данных, распаковываете, отбираете то, что вам нужно. И — переупаковываете так, чтобы этим было удобно пользоваться. Как это работает на практике, Симон Эскильдсен рассказал изданию Every.

Распаковка информации

Главный источник информации для Симона — электронные книги. Это менее ресурсоемкий формат, чем курсы и видео. К тому же, книги появились задолго до появления других носителей информации, поэтому их банально больше, а значит — выбор шире.

Правда, богатство выбора — не только достоинство, но и проблема. Самый распространенный способ ее решения — жесткие критерии отбора. Обычно вы отбираете лишь то, что напрямую относится к интересующей вас теме и отбраковываете все остальное. Симон считает такой подход ошибочным как минимум по трем причинам.

Первая: если вы плохо знакомы с темой, вам придется ориентироваться на советы более сведущих людей. А они опираются на свой опыт, который может во многом отличаться от вашего, даже если вы работаете в одной сфере.

Вторая: вы не можете заранее просчитать, какие знания окажутся полезными или лишними. Например, книги о когнитивных искажениях, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к искусству управления бизнесом, но благодаря этим знаниям вы можете избежать некоторых типичных ошибок.

Третья: слишком жесткий отбор литературы может лишить вас радости чтения, а любопытство и интерес — важный мотиватор познания. Поэтому, если вы вдруг ловите себя на желании полистать какую-то «необязательную» книгу — не отказывайте себе в удовольствии.

При изучении новой темы, Симон старается выбирать книги, охватывающие как можно больше аспектов этой темы. На практике процесс выбора выглядит так: «Я просматриваю книги по теме, учитываю рекомендации на Amazon и отправляю доступные для чтения фрагменты на свой Kindle. А потом быстро изучаю их и решаю, хочу ли я прочитать книгу целиком».

Например, заинтересовавшись историей XIX века, он не ограничился чтением работ о промышленной революции и политике, а также погрузился в хронику золотой лихорадки, изучил устройство изобретенного тогда телеграфа. А заодно осилил два тома романа «Анна Каренина».

Задача — набрать на старте максимум информации, не заостряя внимание на конкретных деталях. И создать «семантическое дерево» — разветвленную систему ассоциаций, в которую можно затем встраивать конкретные знания.

При этом у Симона есть еще одно полезное правило, которому он следует всегда: он старается читать несколько книг по определенной теме одновременно. Это дает пространство для маневра в пределах выбранной области и позволяет сохранять мотивацию. Вместо того, чтобы заставлять себя дочитывать книгу, к которой вы потеряли интерес, вы просто на время откладываете ее и открываете другую. Благодаря этому вы не забрасываете тему вообще, а просто беретесь за нее с другого конца. То есть, продолжаете выращивать семантическое дерево.

Само по себе погружение в широкий и глубокий контекст не гарантирует сохранение нужной информации. Чтобы запомнить прочитанное, нужно его структурировать. Для этого Симон использует несколько инструментов и одну научно подтвержденную технику.

Фрагментация данных

Структурирование нужной информации происходит в два этапа. Первый этап — вычленение. В процессе чтения Симон выделяет важные, на его взгляд, абзацы в книге. Для их обработки он использует сервис Readwise, который автоматически собирает все выделенные фрагменты в единую базу, синхронизирует между устройствами и присылает каждый день их подборку по электронной почте.

На втором этапе Симон подготавливает выделенные фрагменты для интервального повторения. В основе этой техники лежит нейробиологический принцип: чтобы мозг запомнил информацию, нужно свести к минимуму ее потери со временем. Сколько и как быстро мы забываем, измерил еще в позапрошлом веке немецкий экспериментальный психолог Герман Эббингауз. В соответствии с его «кривой забвения» через час после изучения материала в памяти остается 60% информации, через 10 часов — 35%, через шесть дней — 20%, а позднее — не более 10%.

Самый эффективный способ сократить потери — повторять информацию на критических этапах ее обработки:

- через 2–3 часа, когда она может быть удалена из кратковременной памяти;

- через день, когда она передается в долговременную память;

- через неделю — чтобы закрепить достигнутые результаты;

- через месяц.

При воспроизведении информации мозг не просто использует старые нейронные связи, а каждый раз создает дополнительные. Это и позволяет компенсировать потери.

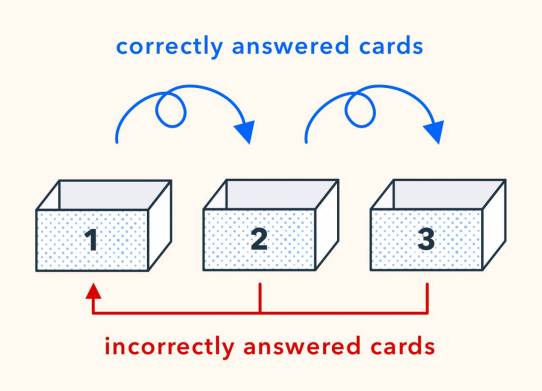

Классическая реализация принципа интервального повторения — система Лейтнера, названная по имени создавшего ее немецкого журналиста. В ней используются картонные карточки для повторения — с вопросом на одной стороне и правильным ответом на другой. Процесс повторения выглядит так: вы берете карту, читаете вопрос, стараетесь по памяти сформулировать ответ, затем переворачиваете карту и проверяете, насколько точно вы ответили.

Карточки распределяются по нескольким контейнерам: для повторения каждый день, каждую неделю, раз в месяц и так далее. По мере того как вы усваиваете соответствующую информацию, карточки перемещается из одного контейнера в следующий и в итоге попадают в архив.

Поначалу Симон использовал для интервального повторения картонные карточки, но затем нашел более удобный инструмент: приложение Anki. Это цифровой аналог системы Лейтнера, в котором используются те же карточки, но в виде файлов. Anki значительно упрощает процесс переформатирования выделенных фрагментов текста в короткие заметки.

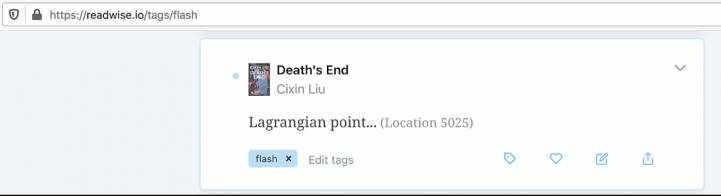

«Если я считаю выделенный фрагмент достойным дальнейшего запоминания, я добавляю к нему короткую заметку с расширением «.flash», — говорит Симон, — Все заметки с таким расширением, вместе с выделенным текстом, автоматически группируются в хранилище Readwise под тегом «flash». Файлы с этим тегом я периодически перевожу в формат флеш-карточек и загружаю в Anki».

Еще одно преимущество цифровой системы: в Anki процесс интервального повторения автоматизирован. Программа сама следит, чтобы вы повторяли информацию с правильным интервалом. Каждый день она извлекает из виртуальной колоды 20 карточек со свежей информацией и добавляет их в актуальный набор для повторения, собранный из карточек, которые вы начали изучать несколько дней назад.

Anki показывает вам лицевую сторону карточки с вопросом, затем демонстрирует ответ и предлагает оценить, насколько точно вы вспомнили эту информацию. Если вы считаете, что ответили неуверенно — карточка остается в колоде для постоянного повторения. Если уверенно — перекладывается в набор карточек, которые можно повторять реже.

За четыре года самообучения у Симона набралось почти 10 000 флеш-карточек. При таком объеме информации есть риск, что структурированные данные снова превратятся в бесформенную массу. Чтобы этого избежать, нужно периодически систематизировать их заново, говорит он. И тут в дело вступает «цеттелькастен».

Дефрагментация и переупаковка знаний

Цеттелькастен — это система управления информацией, которую придумал еще один немец — социолог Никлас Луман. Изначально в ней тоже использовались аналоговые инструменты — картотечные ящики (по-немецки — Zettelkasten) с перекрестными ссылками. После перевода в цифровой формат система превратилась в нечто вроде личного интернета, где любое слово может быть связано гиперссылками с дополнительными материалами: текстами, изображениями, базами данных.

Вот наглядное объяснение — как это работает.

Как и в случае с интервальным повторением, Симон начинал с физических карточек, котоые заполнял от руки и держал на столе в коробках. А затем переключился на цифовой формат. Но на этот раз зашел еще дальше: вместо готовых программ разработал свой алгоритм.

Принцип цеттелькастен реализован во многих приложениях для ведения заметок и организации данных. Самое ивестное — Roam Research. Есть и альтернативы. Симон попробовал несколько — Workflowy, Dynalist, Notion. Но его беспокоило то, что в этом случае сохранность собранной базы данных зависит от сторонних разработчиков, которые могут в любой момент прекратить поддержку приложения или просто закрыть проект.

«Мне нужна система, которую я при желании могу использовать всю жизнь, — объясняет он. — Поэтому я разработал свою собственную». В ее основе текстовые файлы в формате markdown (способ разметки текста с помощью специальных значков, который применяется в ряде текстовых редакторов типа iA Writer). Небольшие вспомогательные утилиты для поиска, просмотра связанных заметок, интеграции файлов он тоже написал сам. Местом хранения архива стал его личный репозиторий на GitHub.

Эксперт по продуктивности Тиагу Форте называет такую систему «вторым мозгом», но для Симона это скорее «технология управления знаниями».

«По сути, вы берете идеи из книг, статей или разговоров и соединяете их перекрестными ссылками, чтобы установить более широкие связи между понятиями, которые вы изучаете. В мой цететелькастен попадают данные из картотеки Anki, которые нужно не запомнить — я их уже помню, — а связать между собой», — объясняет Симон.

Почему так важно заново связывать фрагменты информации, объясняет нейропсихолог Наталия Варако. «Наша память устроена так, что она запоминает количество неких элементов. Например, буква — элемент слова, слово — элемент фразы, текста, книги, литературы и так далее. Чем крупнее общность, в которую, как матрешка, складываются эти элементы, тем больше информации мы можем запомнить. А укрупнение таких информационных единиц происходит через мышление, обобщение и структурирование. При запоминании мы так или иначе устанавливаем какую-то связь, неважно — ритмическую, смысловую, образную. И все, что за ней стоит, подтягивается в память через осмысление». Подробнее

Как построен процесс «связывания», Симон показывает на примере простой заметки о застежках-молниях.

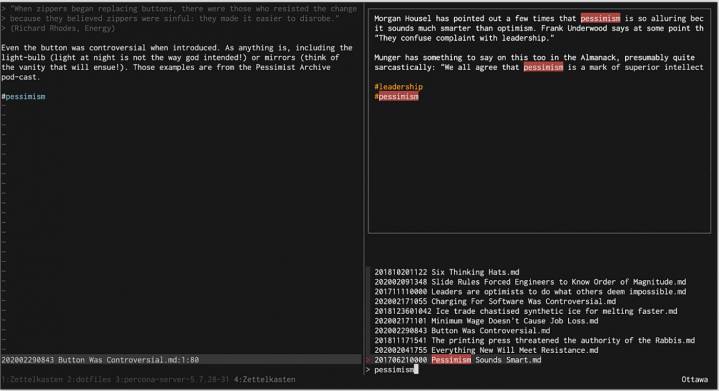

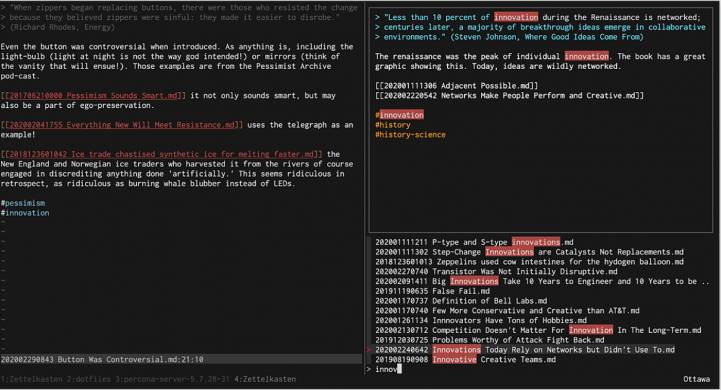

Сначала он выбирает нужную информацию из своей картотеки Readwise и Anki и создает на ее основе карточку в цеттелькастен. «В ней я обязательно указываю источник и добавляю короткий комментарий, — объясняет Симон. — Для ее связывания с другими материалами я использую несколько инструментов. Прежде всего — теги. В этом случае я добавил к заметке тег #pessimism».

Второй инструмент — прямые гиперссылки, ведущие к связанным заметкам. Процесс их добавления Симон описывает так: «В правой части у меня есть окно, в котором я могу вводить поисковый запрос. Например, начнем с поиска по ключевому слову — “pessimism”. В ответ система выдает заметку про "Психологию денег" Моргана Хаузела, который считает, что пессимизм часто путают с рациональностью. Одним кликом я могу интегрировать ссылку на эту заметку в карточку с текстом про застежки, а затем добавить несколько слов с пояснением, почему эта ссылка важна».

«Так я продолжаю "сканировать" свой архив по разным ключевым словам, взятым из исходной заметки, шаг за шагом встраивая ее в систему линков. В итоге простая заметка превращается в один из узлов большой информационной паутины».

Важный аспект работы с такой инфрастуктурой — постоянное обновление связей. Заметка — это не продукт, а процесс. «В любой момент я могу вернуться к ней, — рассказывает Симон. — Что-то добавить, что-то убрать, подредактировать, переименовать».

Благодаря постоянной доработке и актуализаци его архив остается живым организмом и источником креативных идей. «Когда я работаю над докладом или презентацией, — говорит Симон, — я обращаюсь к своему архиву и начинаю в нем копаться не только в поисках информации, но и для вдохновения. Здесь, как на золотых приисках, я всегда могу наткнуться на ценный самородок».

Три рекомендации

- «Откуда берутся хорошие идеи: естественная история инноваций» (Where Good Ideas Come From) — книга теоретика медиа Стивена Джонсона. Исследование того, как креативная среда влияет на зарождение и реализацию проектов, которые меняют наш мир.

- Things — приложение для управления задачами. Симон разбивает их на три категории: личностный рост (персональные проекты), жизнь (повседневные дела) и работа (профессиональные планы).

- reMarkable — специальный планшет для чтения и разметки pdf-файлов. «Недавно по совету друга я начал использовать этот девайс, — говорит Симон. — Это простой планшет на основе технологии e-link, но больше, чем Kindle, а потому он удобнее для чтения больших файлов; кроме того при выделении текста он ощущается как бумага».

Еще по теме. Как маркетолог Ник Филимонов организовал личный цифровой архив, используя для этого единственную программу — Apple Notes. Ссылка

Что такое биофобия и как ее преодолеть

Почему современные люди чувствуют себя неуютно в любой среде, где доминируют природные объекты

Разрешено законом, запрещено ВкусВиллом

Гид по пищевым добавкам: как торговая сеть определяет, что может содержаться в продуктах на полках

Пять вещей, которые OpenClaw может сделать за вас прямо сейчас

Тестируем самую обсуждаемую ИИ-программу 2026 года